ARCHIVE

◎最新記事

2022年

8月

05日

金

コッチョリーノのご報告と取材していただいた記事

1.「土鍋を通して人が集まる場をつくる」

そこに残した道のはなし

まずは、記事のご紹介から。

タイミングよく、東京コッチョリーノ最後の取材をしていただきました。住居をかねた仕事場だったので、これまで頑なに自宅での取材をお断りしてきましたが、これも運命か、よきタイミングで取材のオファーいただき、これまでの「道」について写真と言葉で残していただきました。

下記にご紹介するリンクからどうぞ。

東京の恵比寿・多摩地域にあるリノベーション会社「エントリエ」は、“楽しむリノベーション”

をテーマにしていらっしゃるだけあって、オファーのメールは真摯で静かに熱く、取材そのものは、明るく笑の連続で楽しかったです。実は、編集者でありカメラマンであるHさまがライカで撮る写真作品に惚れ込んでいた上で、取材を快諾。いや、むしろ光栄で「おねがいします」と、頭を下げる。ライターのMさんは、これまた逸材インタビュアーで、路傍の雑草に特化した番組にご出演なさるほどの知識人。

記事、ご一読いただけたら幸いです。

オウンドメディア

LIFE STYLE

MAGAZINE

「土鍋を通して人が集まる場をつくる」

●インタビュー・文 / 村田 あやこ

●編集・撮影 / 細野 由季恵

2.「森のコッチョリーノ」につづく道づくりからはじめます

そこに道はない

さて、もう少しお付き合いいただけそうだったら、これからのコッチョリーノの道と森のはなしを。

人生を「道」に喩えて言葉を濁してきたけれど、ああ本当に道ありきなのだよなぁと思うのです。道というと誰かが整備してくれたものばかり想像するけれど、道というものは最初からない。常識なんだろうけれど、改めてそう思った瞬間から、森のコッチョリーノは始まりまりました。

山道だって、けもの道だって、先人や動物が歩いてくれたんだし、道だと思っているものは雨や雪解けの通り道だったりする。こんどは、わたしたちが道をつくって森や自然を守りたい。地域を守るお手伝いもしたい。

そこに地図はない

どんなふうに曲がって、どこで細くなって、ぬかるんでいるか、真っ暗か、どういう景色が見えるか、もしかして断崖絶壁であるかもしれないし、どこかで行き止まりになるかもしれない。歩いたことのない道の先は誰にもわかりません。

人生に測量がなければ地図もない。計画はあるけれど、それは事実という地図ではないから、努力で道が開けることと、そうでないことがある。宿命をもって生まれ、天命に向かって歩く道のりが運命。そんな解釈であっているかな。どこかで止まっても、それはわたしの「道」であり、ちょっと大きくいえば「運命」で、最後は、そこでどう笑っているかなのかな。

これからダンボールの森に囲まれながら仮住まい。一度すっからかんになったから、度胸はついたし、心の底からなにかを手放すことができました。今までは、口で言っておきながら、あれは本心でなかったのだろうな。

そこに人はいる

登山中、道迷いしそうになったとき、どこからか別のパーティがピーッと笛を鳴らしてくれたことをいつも思い出します。

体力も知力も強い友人が後押ししてくれました。我々は無名であるし、協力者がたくさんいるわけでないけれど、これまで寄り添って励ましてくれた友、これから一緒に道をつくろうと言ってくれている友に、そこに人がいることに、今は心底感謝することしかできません。

コッチョリーノは、2000年夏に窯を入れた東京の工房を去り、2022年夏より森につづく道をつくることからはじめます。まずは小さな小さな工房しかつくれないと思いますが、長年かけて進もうと思います。22年の生き跡と仕事場の残骸を片付けるのは想像を超えるものであるけれど、次こそ次元を超えた試練がくるぞ!と待ち望んでいます。前出の記事中にあるように、先日70代のミラノの師匠が新しく窯を買い替えました。我らの年輪はたいそう多重で、もやは幹は太いぞ、かかってこい!

天空から応援してくれている友、心に元気のない友、ご病床にいる友も、みなさまどうぞお元気で。コッチョリーノ作品を待ってくださり、折々のメッセージをくださるお客様も、どうぞお元気で。

2022年

5月

26日

木

コッチョリーノを支えてくれる人たち マーク刻印から東大阪の串かつまで

工場見学① からのつづき

1. コッチョリーノマークが生まれる瞬間

「IH炭かまど®︎」の成形工程を見学した後は、有田焼き本体①(上記図参照)にコッチョリーノマークを刻印する作業部屋へ。今回、期間中お申し込みの製品には、唯一無二、コッチョリーノ手書きのマークを刻印していただいています。

データ化したコッチョリーノマークをプリンターに連動させて、レーザー照射する。みなさまのご予約くださった製品に、ひとつひとつ刻印していただいています。とても丁寧で手のかかる作業ですが、快諾くださったオーシンさんに感謝しています。

2. 土鍋コッチョリーノ複数置きの実験

今回は新たに「IH炭かまど®︎」215サイズに「ミニミニ土鍋コッチョリーノ」複数個を置く使い方をご提案しました。下の写真は、その温度変化を実験してくださっている様子。土鍋コッチョリーノは工業製品でないので、作品の厚さに個体差があり、すべて同じ速度で温まるわけではありませんが、調理に支障をもたらすほどではないことがわかりました。

3. 炭板の遠赤外線効果で土鍋全体が温まる

温度表示

1:土鍋本体

3:土鍋蓋

2:炭火板

右上:中身の米温度

以前、土鍋コッチョリーノ3合炊きサイズで炊飯実験したときも好奇心丸出しでエキサイトしたのですが、本体と蓋はゆっくりと高温に至ったのち、ほぼ同じ温度をキープすることができるということがわかりました。また加熱を止めた後も、本体と蓋は、同じような温度をキープしながらゆっくり冷め、かなり長い時間蓄熱されることがわかりました。

米のでんぷんは、100 ℃で20分以上加熱することで糊化します。浸水、そして炊き始めてから沸騰までの時間を10分くらいにすると、吸水量が適度。従って「遠赤外線を使ってゆっくりと土鍋とその中身を温めること」は、おいしさを引き出す秘訣となるのです。

土鍋本体の耳(持ち手)の裏側にも、炭板からの遠赤外線が当たり、蓄熱効果をより一層高めているという実感もご報告しました。IH炭かまど®︎は「土鍋の底面だけを温めるだけでなく、炭板から発熱する遠赤外線で、本体、蓋、そして耳(持ち手)まで温め蓄熱させている」のです。

4. ものづくりと横のつながり

工場見学②でも書いたおいしい話

土鍋コッチョリーノは、ひとりの小さな人間がつくる陶芸作品。日本の食材をはじめ、日本の工芸、そして日本のものづくり全体とも力を合わせて歩いていきたいと願っているので、必ず地域のおいしいものを紹介してもらうことにしているのです。あれ、ただの食いしん坊かもしれません。

そんな食いしん坊なことを言っていたら、逆にオーシンさんに気を使わせてしまったかな。「おいしい串かつ屋さんにいきませんか?」と聞かれ、二つ返事で「行きます!」と返答。串かつはもちろん食べたことがあるけれど、さらさらソースと、ふっくら衣、なんとも味わったことのないおいしさ!「ソース二度づけ禁止というやつですね」と、おちゃめに教えてくださったのですが、このご時世は自分でソースを好きなようにかける方式で。

衣は、毛布と掛け布団を二重に合わせたようなふっくらさ。その衣が最高な食材を包んでいて、口の中で新鮮な野菜や鮮魚や肉や卵が飛び起きる感じ。熱々な串が次々やってくる。ソースをかける。おお!と食材を当てっこする。冷たい飲み物を流す。この繰り返しが幸せでした。

色々な状況下でオーシンさんを支えてくれる大事なお客様であると伺い、口の中だけでなく胸まで熱くなりました。そしてこのソースの味と衣の完璧さに、東大阪がんばれ!と思いました。

東大阪市 経済部モノづくり支援室PDF資料より

「みんなで同時に同じもの食べておいしいね」と、ひとり一本ずつ食べる串かつ。「ああだこうだ言いながら一緒に食べる串かつはいいですね!」と、社長が満面の笑みでおっしゃいました。同じ釜の飯も同じ。炊き上がったら玉手箱の蓋を開けるようにわくわくしながら「うまく炊けたね」「少し硬いね」「べちょべちょだね」などと言いながらまいにちの炊飯が上手くなる。土鍋炊飯の魅力も「ああだこうだ」にあるのかもしれないですね。

ああ、またきょうもお腹がすきました。

お申し込みまだ間に合いますので、どうぞご検討くださいませ。

2022年

5月

24日

火

コッチョリーノを支えてくれる人たち 職人さんたち

これまで何度も大阪と東京をオンライン会議でつないできました。出先のクルマのなかで会議をしたこともありました。毎回3人とも熱く語るので、使用していたiphoneが過熱で働くなくなったほど。

発売前と発売後の東大阪の工場訪問の様子は以下のリンクから。

コッチョリーノの工場見学レポ

1. 出張記録工場見学と土鍋実験

2. 工場見学と土鍋実験

3. 工場見学とマーク刻印

1. 汁物の温めや蒸らしなど余熱の支え・簡単炊飯

土鍋コッチョリーノがIHで使える!という驚き以外に、さらには安全性という社会性以外に、他にもいくつかあることが半年以上まいにちの実験を重ねることでわかってきたのです。

土鍋の蓄熱+部品のひとつである炭板(④下図参照)にも蓄熱されるため、2倍の力で余熱調理が可能。スイッチOFFにしても保温力抜群だし、じっくり温度を下げてゆくので、おでんや煮豆のおいしさにも驚きました。炭と土という自然の鉱物の力はすごい。

炊飯はON/OFFのみで至って簡単に仕上がることもわかったので、その方法をご予約いただいた方々に、IH炊飯レシピとしておつけいたします。

2. 開発者と土鍋作家が出会う場所

このコラボ実験は、お祭りのような楽しさであったなぁと振り返って思います。マスクが残念ですが、いつも打ち合わせでは時間が足りないほど3人の熱い笑みがこぼれまくっているのです。

左は株式会社オーシン代表取締役 藤田剛 氏、右が藤田 創 氏となべくつくん(鍋靴くん)。そしてまんなかコッチョリーノと我妻珠美。社長が自らオンライン会議を積極的に設定してくださり、デザイン的な視点でモノを考えてくださいました。息子さんである創さんの頭の回転と仕事の速さには爽快のようなものが。

株式会社オーシンさんは、前身が明治40年からご創業されるなど長い歴史ある企業。関西で飲食業に携わっているかたはご存知かもしれないワークシューズも有名(鍋と靴)なのです。工房でまいにち長靴を履いているので真剣に欲しいなと検討中。工場の倉庫にならぶ靴箱も圧巻なので興奮。

3. 歩きやすい靴を添えるように

学生時代から歩いてきた陶という芸の道。この道がとても孤独であり、苦しいと自暴自棄に嘆いた時期もあったけれど。ふと冷静になると、まったく一人でないことに気づいたのです。たからこそ、ここまで続けてこられたのだと思います。

近いところばかり見ていないか。遠くで支えてくれていたり、見えないところで助けてくれている人が必ずいるはずです。今回、他業種であるオーシンさんと仕事をしていると、それを強く感じるのです。

作品という自身の分身は、作者が「つくる」(陶芸)ことばかり考えているだけでは、世界をひとりでは歩いていけなくて。「かんがえる」ことをたくさんして育ててあげなければ。

歩きやすい靴を考えてあげるような、やさしさやユーモアやセンスを添えることが必要なのです。

4. 工場の空気がやさしい

製品は、有田焼の黒い枠と、3つの部品から構成されています。

フリーハンドで部品の絵を描いてみました。IH調理器の上に①から⑤の順で置いてセッティング。収納時も我が家はセッティングしたままで、サイズ違いを入れ子にして重ねています。オーシンさんの動画もご覧ください。

▶︎オーシンさんのYouTube

この部屋や他の部屋にも、写真のような古めかしい機械があるのだけれど、オーシン独自の製品加工機械に改造し、仕上げていくのだと教えてくださいました。

写真左手の職人さんは、④炭板を仕上げています。丸くカットした炭板のバリ(英語のburr: ギザギザ、返り)をとったり、表面をふきとる作業。

写真右手の職人さんは、④炭板を切り出す(削り出す)作業。四角い炭板から美しい正円が削り出されており、惚れ惚れみてしまいました。

おふたりの職人さんにお会いするのは今日で2回目。機械が動いているときの集中した表情から優秀であることが判るし、一転して、説明してくださるソフトな物腰とやさしい笑みが印象的でした。他のスタッフのかたがたも、みなさん素人であるわたしにも気さくにわかりやすく説明してくださる。「これは何に使うのでしょうか?」クイズみたいに質問して教えてもらいたくなる部品や機械ばかりなのです。

こんなに鉄の塊に囲まれた職場なのに、みなさんとてもマイルド。やさしい空気が流れているな、だから発想ゆたかな製品ができるのだろうな。

さて、次回の工場レポは、IH調理器が並ぶ工場の部屋、そしてコッチョリーノマークの刻印の様子などについて書きますので、また読みにきていただけたらうれしいです。

お悩みや相談事があればお電話でも丁寧にご対応くださいます。

電話問い合わせをしてくださった友人が「とても丁寧に答えてくださいました!」「お電話してよいものか迷ったけれどよかった!」とご報告いただきました。ご両者に、深く感謝いたします。

2022年

5月

23日

月

「ヨモギのグリーンカレー」 夢を叶えるための小さな一歩

自然に恵まれた故郷がありません

両親ともに東京に生まれて育ったため、自然に恵まれた故郷はありません。新興住宅地で育ちましたが、あの頃、幸いにもまだ残っていた草むらや田んぼ、牧場のにおいを嗅ぐのが好きでした。

数年前に父が旅立ち、つい先日、一人で暮らすことがままならなくなった母は温かい方々がたくさんいる施設に移り住みました。そんなこともあり、実家に向かう機会がこのところ多くなり、懐かしい場所がどんどん開発されていることを知りました。

自然物とアート

青春期は、椎名一枝さんの「自転車いっぱい花かごにして」という本が好きでなんども読み、野草のお話が聞きたくてファンレターを書いた記憶もあります。美大生だったけど、生物学で扱う植物の授業が楽しみで、授業中は日本タンポポと西洋タンポポの絵ばかり描いていました。

92年から99年までのイタリア滞在理由はいくつかあって。ひとつは、陶芸の弟子に就くことでしたが、ほかにはアルテポーヴェラ(芸術運動)というプリミティブな作品(石、土、植物などの自然物を未加工のまま使う)が好きだったのも理由のひとつでした。自然の草や花に触れられる第二の故郷が欲しかったのかもしれませんね。野草を食べたりお茶にしたり、石鹸や軟膏をつくったり、蒸留してエッセンスをつくったり、修道院の野草酒をこよなく愛したり。実際、トスカーナ、エミリア・ロマーニャ、マルケ、カラブリア、リグーリアなどでその生活に触れることができました。

イタリアの古書屋をまわって、野草の本を買ったことも思い出されます。そこ挟んで押し花にしましたが、あるとき全部ボロボロになって朽ち落ち、消えていきました。

想いを叶えるために

トライしてみたいこと、想いを寄せたい分野もたくさんあるのに、不器用ゆえに一心不乱でした。窯の不調、母の不調などなどすべてが重なった時期ですが、心を整えて、窯の移築を考え始めています。諸々のことを解決しながらでないと進めず、ご報告までにまだ時間がかかりそうですが、人生第二の道を開拓しようと思っています。

まずは、あの想いを叶えるため、野草に近づくことです。それと、自然界と人間の詩的な関係・プロセスを探求する作家ジュセッペ・ぺノーネ(アルテ・ポーヴェラ運動に携わった作家)の精神をふたたび心で追いかけたいと思っています。

※追悼:アルテポーヴェラ名付けの親ジェルマーノ チェラント氏は惜しくも2020年悪しヴァイルスで亡くなった。

ずっと探し求めていた薬草講座へ

第一歩として、ある薬草講座に参加しました。

これまでに各種の薬草講座を調べましたが、どれも、どこかが引っかかり、心のブレーキがかかってしまっていたのです。哲学や思想が入り込むので、中身が薄そうだったり、指導者がむだに空騒ぎしているようなタイプだと尻込みしてしまい、けっきょくイタリア生活で触れた野草の経験は日々薄まり、帰国後20年間、勇気をもって入り込むことができませんでした。

ついに、信用できる友人が企画する講座に参加して、その道に最初の一歩だけ近づくことができました。知的でフットワーク輝く友人と有能な先生に感謝するとともに、わたしの第二の道にあかりが小さく灯った瞬間でした。その講座に持ち寄ったのがヘッダー写真の「よもぎのグリーンカレー」です。タイのグリーンカレーをベースに、東京の庭のよもぎをふんだんに使って、オリジナルにアレンジしてみました。最後に、想いを煮込んだカレーのレシピ載せておきますね。

A

■ヨモギ(ザルに山盛り)

■ピーマン1個

■アンチョビ(オイル漬け5〜6枚)

■アンチョビ(チューブ)

■ニンニク2かけら

■生姜2かけら(大きめ)

B

□タケノコ(水煮1袋/細切り)

□鶏胸肉1 枚(米粉をまぶす)

□シメジ(白or茶1株)

□ココナッツミルク2缶

□塩

□砂糖

□レモングラス(レモンバーム)

■A

①鍋に湯をわかしヨモギをさっと茹で、フードプロセッサーが回りやすいよう適当に切る。

②ニンニクとショウガ(半分)をすりおろし、残りのショウガは千切り。

③ピーマンは種を取り小さく切る。

④Aの材料すべてをフードプロセッサー(orミキサー)に入れ、回転させるために水を少し入れて粉砕する。

□B

①土鍋に油をひき、Aのペーストを炒め、水分を飛ばす。

②タケノコ、シメジを加えて炒める。

③ココナッツミルクを注ぎ、砂糖と塩で味を調整する。

④塩と米粉をまぶした鶏肉を投入し、お肉に火が通るまで弱火で煮る。

(トッピングに、レモンバーム、ルーコラの花を添えました)

2022年

5月

03日

火

受注開始です!IH炭かまど COCCIORINO Edition

受注はじまりました

3日より受注開始しました。

おかげさまで10:00スタートより、たくさんのご反応いただき、販売元もお喜びのことと思います。今回、コッチョリーノは土鍋作品のご提供ができず、むずがゆい思いで、ただただ販売元に感謝の気持ちをもって尽くしたいと臨時営業マンのようにSNSで活動しておりますので、わたくしごとのように嬉しいです。

作品をご提供できない代わりに、IHで使えないと嘆かれていたかたのお役に立てたら、恩返しになればと思ってあたらしい世界に挑戦した次第です。それだけが、この数年気になっていたことでした。

IH炭かまど COCCIORINO Edition発売開始

2022年5月3日~5月31日

※描き下ろしコッチョリーノマーク入り

(5月27日から順次発送)

ご質問はお気軽に

1日で様々なご質問がきました。Twitterにまとめたものと、サイズについては表を提示するのでご参考になさってください。

製品についてコッチョリーノからはご回答できませんので、お気軽に 株式会社オーシン「なかのひと一工さん」にお問い合わせください。

コッチョリーノ作品 IH炭かまど®︎ サイズ対応表

IH炭かまど®︎をお選びになるときにご参考になさってください。

2022年

5月

03日

火

IH炭かまど COCCIORINO Edition発売決定!3日10:00より受注開始

IH炭かまど COCCIORINO Edition発売開始

2022年5月3日~5月31日

※描き下ろしコッチョリーノマーク入り

(5月27日から順次発送)

炎を愛するコッチョリーノ、実はずっとIH不要派でした。

しかしながら、近年、身内にも起こった高齢者の自炊問題、高層住宅での防災対策などについて知見を深める中で、IHは新たな調理器として否定できないものとなりました。

土と水から形づくられ、高温から生まれるうつわ。薪、ガス、電気など地球の熱源を考えることは、うつわの親として必須。延いては自然と人間の関係を考えるよい機会だなとも感じながら。

1.受注・出荷

2022年5月3日~5月31日

(5月27日から順次発送)

2.IH炭かまど®とは

IH炭かまど(詳細)とは、IH調理器の上に置く設置型加熱器。お持ちのIH調理器に乗せて使う有田焼の陶器の輪っかと、炭火プレートのセットです。本来IHでは使えなかった土鍋も、IH炭かまどの上に乗せることで使えるように。

2021年に東大阪の町工場「オーシン」によって開発された製品で、過日、エキサイトして出張した様子はこちら(1)とこちら(2)。有田焼の陶の輪っかで炭板でを包み込むように土鍋全体を加熱する道具で、ご所有のIH調理器の上にそっと載せるだけです。

3.特典

1. 土鍋コッチョリーノのマーク刻印(期間中受注のみ)

2. 土鍋コッチョリーノ炊飯/土鍋コッチョリーノプリンのレシピ同封

4.サイズは3種類

コッチョリーノに対応するサイズ表や参考写真なども、受注サイトに詳しく掲載されています。

5.購入方法

受注ページ公式ECサイトから予約・購入可能。

6.Q&A

企画販売のご担当者さま「一工さん」がマシュマロ投げてね!(質問などお気軽にどうぞ!)とと言ってくださっているので、ご質問があればどんどん話しかけてみてください。

あとがきコッチョリーノ

この度は、コッチョリーノ工房休止のお知らせでがっかりさせてしまった代わりに、今までIHで使えなかったお客さまに、なんとか炎のない世界へご招待したかったのです。▶︎革命っぽくて革命でない。なぜならば、火を倒し交代したのではないからです。大好きな炎にはこれからもがんばってもらいますし、そのエネルギーとなるものを改めて大切にしていく見直しもしていきたいですね。変わらず炎は大好きなので、薪との相性も研究する予定です。新しい世界への種まきスタートです。(コッチョリーノ我妻珠美)

2022年

4月

30日

土

コッチョリーノ「道物語」① 完売にて個展終了いたしました

期間中、大勢のご来場ありがとうございました。

個展「道」の会場は、空っぽになって閉幕いたしました。

ここ数年、おかげさまで完売が続いたり、抽選制などの関係で、お会いできなかった方々とお話しすることが叶う機会でもありました。みなさんの温かい眼差し、握手したての温もりは栄養としてインプットされれました。たくさんの贈り物もいただき、お選びになったお気持ちを想像しながら、ありがたくいただきました。

心のなかもいい意味で空っぽになり、気持ち良いリセットとなりました。

もう一度、自分自身を驚かせることから始めよう!

道はなかった

22年前のイタリア帰国後、日本には敷かれた道はありませんでした。

縁故もなく、ただ作品をつくってお誘いを受けた展覧会に作品を出していたわけで、そこから少しずつ道ができていったのです。この22年間、作品をマネージメントしてくださったギャラリーオーナー、百貨店のキュレーターのおかげで私はこの道を歩いています。

作品の前に作家を育ててくれ、どのオーナーもまっすぐに厳しさを持って導いてくれました。仲間で傷を舐め合うのとは、ちょっと違いました。不振であれば温かいコートをかけてくれ、まずは震えを止めてくださいました。そして自分の欠点が自分で見えるまで時間をくださった。時には「任せなさい」「なんとかいたします」「いかようにもいたします」と、困難に立ちはだかってくださいました。

そんな瞬間に、作家は育ったのです。

道で育ち、道で磨く

ギャラリーのオーナーやキュレーターは、精神状態や健康までマネージメントしてくれました。作品の評価やアドバイスとはまた違った、精神状態のコントロール。あのお店のあれが美味しいし元気でますよとか、あのおせんべい買っておきました、お茶にしましょう、ビールでもいかがなどなど、とにかく展覧会中はもちろん前後も体力限界まで疲労困憊なので、ほろほろ涙が出そうなくらい嬉しかったです。

作家も制作だけの心配事のみならず、背景の生活にも色々あるわけで。そういうことも薄っすら認知しながらのマネージメントは最高にプロだなと尊敬しました。

会期中、土鍋コッチョリーノでタケノコ玄米ごはんを炊いてくださったことも、生き返るくらい嬉しかったです。もちろん土鍋コッチョリーノのごはん茶碗でいただきました。

わたしはこの道で育ち、作品を磨きました。

そのお礼を、みなさんにお返しすることがわたしの仕事だと思っています。

今回は、個展の無事終了のお知らせとなりましたが、今後もコッチョリーノ「道物語」、そして「道草日記」もつづっていけたらと思っています。ブログを読んでくださっている方が多いことも、個展のたびに驚いています。心より感謝申し上げると共に、またお会いできる日まで、ここでお会いしましょう。

コッチョリーノ

我妻珠美

追伸:告知です。

明日10:00土鍋コッチョリーノがIHで使える道具の受注予約が始まります。ご高齢者の生活、あるいは高層住宅における防火の関係で「炎が使えない=土鍋コッチョリーノが使えない」と嘆かれていた方々への朗報です。お楽しみに。

2022年

4月

18日

月

大盛況にて展覧会2日目経過とランプのこと

ご予約の両日とも、大勢のお客様にご来店いただきありがとうございました。1枠20分ということもあり、ゆっくりお話しして「道」を振りかえることができなかったことを多少悔やみながら、省みております。

ギャラリーにあふれるほど作品を展示したのですが、この2日間でたくさんの作品がお客さまのお手元へ。展示作品が残りわずかとなりました。ご了承願いますとともに、ご来店の予定をお見直しいただくこともご検討くださいますよう、取り急ぎお知らせいたします。

水曜日は不在ですが、そのほかの日は在廊を予定しています。

作品が完売した場合は、作品のお話や土鍋の使い方の相談など、ご対応して参りたいと思っています。

作品のおはなし「磁土のランプ」

土は水分が抜けて乾燥すると収縮します。収縮率が高めなので、薄くして乾燥を平均化します。

土鍋コッチョリーノに馴じまれたお客さまは、半磁器の薄さに「繊細そう」とおっしゃることが多いのですが、実は薄さと反比例して硬度が高いのです。

通常、絵付けは素焼きの後に施されますが、ある理由から、コッチョリーノは素焼き前の、土が乾いた状態のもろい状態で行います。乾いた状態に、水分を含ませると再度ふやけてきていっそう繊細になりますが、そのリスクを負って絵を彫ります。光が漏れる穴も静かに開けますが、勢い余るとボコっと破損します。小さくヒビが入った作品を、当時は許すことができず、展示作品から外してストックしていました。使用に影響はないので、特別価格にてご提供させていただきました。少しですが、まったく欠点のないランプもご放出いたしました。

こちらのランプ作品は、台座とシェードをセットにて販売しています。

展覧会を企画開催してくださっているクロコアートファクトリーさんは、アイアンのインテリア商品と作家作品ギャラリーの2フロアー。そんなご縁で、10年以上前からアイアンの台座をオリジナルでつくってもらっています。シェードのご購入がお決まりになった段階で台座の発注となり、3ヶ月ほどお時間をいただきコッチョリーノがセッティングを行います。少々お待ちください。

なお、最初の写真アロマランプには10W豆電球を。丸いランプには10W LED電球を使用しています。

残念なお知らせとして、メーカー製造完了の部品があり、同じ形状の作品をつくることが難しくなりそうです。数十個あった作品は、残り3つほどになりました。(写真のランプはご売約済みです)

<EXHIBITION>

「道」 我妻珠美 陶展

2022年4月16日(土)-24(日)

●16(土)17(日)のみご予約制

*月曜定休

作家の在廊は未定

土鍋や新作展示はございません。

ストーリーを含む作品をご放出しております。

また、お買い上げくださった作品について、

SNSなどにお写真をあげてくださったお客様には

ストーリーをお伝えしています。

2022年

4月

12日

火

展覧会のご予約とミラノ釉のこと

ご予約のお申し込みは14日(木)までです。16日午前枠に集中しておりますので、午後枠のお申込みをお薦めいたします。お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

▶︎お申込み先 クロコアートファクトリー

16日17日以外の日はご自由にご入店いただけます。

作品のおはなし「ミラノ釉」

数年前までたくさん制作してきた「ごはん茶碗」(半磁土/ミラノ釉薬)。

ミラノでの修行生活も終盤になり、師匠グイド・デ・ザンに「なにか受け継がせてくれませんか?」と尋ねました。「なんでもいいけど」と彼らしい返事と、私からの図々しい提案で、3つの釉薬の調合を教えてもらいました。

そのひとつを「ミラノ釉」と勝手に名付け、東京に窯を設けてから22年間、師匠の温もりを、私自身のアイデンティティを活かしたフォルムにかけて、多くのお客さまの手に届けてきました。

当初、自身の窯で焼くとうまくいきませんでした。実験を重ねて、ようやく鉱物に化学反応が起きて結晶化に成功したときは本当に嬉しかったです。不思議なことに、調合は同じでも、鉱物や水の違い、窯の温度差などからなのか、ミラノで焼いた色と異なるのです。その不思議な現象もお国柄。ミラノでは

明度・彩度ともに高めなホイップクリームのような白、対して東京のそれはバニラアイスのような、和名で表現すれば卯の花色。

サンプルとして保存していたもの、小さなヒビ(使用に影響なし)が入っているものなど、いくつか放出します。

残念ながら、お気に入りの半磁土の会社がなくなってから、なかなか思うような土に出会えず、徐々に土鍋づくりの割合が増えました。お気に入りの半磁土が見つかったら、土鍋づくりと並行して再現させたいと思っています。

土鍋や新作展示はございません。我妻珠美の過去作品を年表的にご覧(展示即売)いただく作品展です。200点ほどご用意いたします。どうぞお楽しみください。

展覧会では、このような作品のインサイドストーリーや使い方のご提案などもしてゆけたらと思っています。

2022年

4月

03日

日

展覧会に関するお知らせ【初日・翌日のご来店に関して】

初日16日・翌日17日の入店は、予約制となりました。

お手数をおかけしますが、ギャラリーHPに進んでいただき、

詳細をご一読後、必要なお手続きをよろしくお願いいたします。

「道」 我妻珠美 陶展

4月16日(土)~24日(日)

11:00~19:00

*月曜定休

CROCO ART FACTORY

横浜市中区元町1-71 メゾン元町2F

TEL: 045-664-4078

会期中の作家在廊につきましては未定です

展覧会「道」の準備が着々と進んでいます。

現在は、展覧会の準備をきっかけに、35年間の陶芸人生をふりかえったり、フィレンツェやミラノ弟子時代の作品を片づけたりしています。

今回は、東京に独立工房を持ってから22年のあいだに制作した作品を展示(即売)いたします。ギャラリーのオーナー、スタッフが趣向を凝らして企画くださっており感謝でいっぱいです。昨日は、ギャラリーで全作品を並べて俯瞰してきました。偶然にも長年作品を応援くださっているお客様がご来店し、目頭が熱くなるような励ましの言葉をいただきました。

ギャラリーのテーブルに並べてみた200あまりの作品。工房の作品箱に長年眠っていた作品が、出番を待ち望んでいたかのように輝いて見えました。作品というのは、実に不思議な表情を見せるのです。緊張した面持ちを見せたり、喜びの表情で笑いかけたり語りかけてくる生き物なのです。

2022年

3月

18日

金

「道」いままでとこれからのあゆみ

お知らせとご報告

窯の不調について少し前にお知らせしておりましたが、今回は趣向を凝らした作品展示のおしらせと、これからのあゆみについてご報告いたします。

窯の寿命

コッチョリーノの窯は、200ボルト仕様の電気窯で重量1トンくらい。2000年の7月台風一過、クレーンから吊るされた窯は空を舞い降りてきました。オーライオーライと場所を指示しながら、腕のなかで8ヶ月の子がその光景をキラキラした目で見ていたのを思い出します。

この数年、窯の不調がつづきました。

人間と同じように窯にも寿命があるのです。

ハラハラと花が散るのを恐れていたら良い風が吹いても迎え入れられないし、窯の不調を嘆いても窯は成就しないなと思いながら騙しだまし窯を焚いてきました。通常は、窯を交換すれば良いのです。しかし周囲の住宅環境が変わり、窯の搬出入が困難な状況になっていました。窯を解体して運び出し、新たに搬入するにも現場で組み立てるしかありません。

窯の新調

私自身の「道」も、雑然と木々が茂り、枯葉がだいぶ積もりました。大木は木陰を生み、落ち葉は良質な堆肥となり。充実した証でもありますが「道」というものは、時に間伐して陽を取り入れ、貯めた堆肥を活かし、新しい生命を芽吹かせねばなりません。

そこで、陶芸活動を一時的に休止し、窯の新調を試みようと決心しました。

大学時代から陶芸をはじめてイタリア弟子時代を経て36年。東京に独立工房を持ってから22年。苦行はたくさんありましたが、最終的には、仕事と暮らしが両立した賑やかな「道」ができました。ここまで「道」を伸ばしてくださったギャラリーや関係者の方々、光を照らしてくださったお客さまには大いなる感謝を申し上げます。復帰までどのくらい時間がかかるのかわかりませんので、陶芸展の企画については、ギャラリー各位にご放念いただきました。

この先の予定は、まだアナウンスできませんが、固定概念にとらわれず、執着を手放し、積み上げてきたものを解放しようという決心がかたまりました。コッチョリーノの種に多くの方が水を撒いてくれたおかげで芽が出て花も咲きました。これからは、おいしい水をみんなで分け合えるような日々でありたい。そんなことを本気に目指して歩いています。

「道」 我妻珠美 陶展

2022年4月16日(土)-24(日)

展覧会「道」

休止前の区切りとして、横浜元町クロコアートファクトリーが、コッチョリーノのささやかな足跡《そくせきき》を楽しめるような展覧会「道」を開催してくださることになりました。懐かしい作品群や、実験や試作で終わってしまいアイテム化されなかったような作品など、工房に秘蔵していたうつわが並びます。土鍋や新作はありませんが、22年の「道」を散歩するように楽しんで辿ってくだされば幸いです。

イタリア修行以降、隠れ模様としてみなさまのコッチョリーノ作品に刻んできた「足あと」と「根っこ」は、次ステージへの『道』につなげるための伏線であったのかなと。

休止の期間は、次の構想に身を奮い立たせながら、折にふれてつづってきた心の短文「道草」や「まいにち土鍋」などの料理と生活日記をつづけていきたいと思っています。もし忘れないでいてくださったら、数年後、またどこかでお会いしましょう。どんなうつわが、どんな土鍋が生まれるかどうぞ楽しみにしていてください。

さしあたっては、企画してくださるギャラリーのCROCO letterにお目を通してくだされば嬉しいです。

在廊日は決まっておりませんが、最新情報についてはこちらのTOPページやSNSにてお知らせできたらと考えています。ダイレクトメッセージにて沢山のお問い合わせをありがとうございます。個人様宛のお返事が追いつかないので、ブログのコメント欄を公開します。

コッチョリーノ我妻珠美

2022年3月18日

2022年

2月

14日

月

土鍋蒸しりんご

リンゴの芯をクリッと抜きます。

そこに、ほんの少しのバターに甜菜糖とシナモン粉を練って詰めこみ、くり抜いた芯でふたをする。チュッとはみ出るけれど。土鍋底に敷いたクッキングペーパーに、ピチャピチャたまるくらい白ワイン大さじ1、水は大さじ2くらいをリンゴにかけてあげる(アルコールは蒸すあいだに飛ぶけれど、お子さまやお苦手なかたがいたら入れなくても)。

中火から弱火にかけてじっくりと蒸します。甘い香りが満ちる時間はたいそうしあわせです。目を閉じておいしいと言ってしまうくらい。さらにバニラアイスを添えると!リピートまちがいなし。

使用土鍋「ミニ土鍋コッチョリーノ1合炊きサイズ」

2022年

2月

01日

火

まいにち土鍋(1月)

10数年にわたり、WEBコッチョリーノブログやSNSにて「旅する土鍋」「ほぼまいにち土鍋」 などのキーワードで耐熱のうつわ(土鍋づかい)をご紹介して参りました。

今年はふんばり年なので、こちらで「#まいにち土鍋」の記事アップしています。記事のどこかに「まいにち」というキーワードがこぼれていますので探してみてください。

カテゴリーは「炊」「煮」「蒸」「焼」「炒」「沸」「温」「冷」のほか「盛」だけの日もあります。そして、まいにちには失敗も成功もあり!ありがたいことにレシピプリーズもいただき、数年前からブログに載せてきた「うつわ職人のなんちゃってレシピ」も僭越ながら時々に書き添えています。料理家ではないので量や時間などの数字がない場合多々あります。お許しを。

https://note.com/tamapisan/m/mb9b49e21b90b

.

1月1日「黒豆 」(煮: 土鍋3合)

1月2日「梅干しごはん」(炊: ミニ土鍋)

1月3日「ひよこ豆のペースト」(盛: 土鍋2合)

1月4日「えんどう豆の塩蒸し」(蒸: 土鍋3合)

1月5日「チリコンキビ」(炒・煮: 土鍋3合)

1月6日「ほうとう」(煮: 特大土鍋)

1月7日「七草粥」(煮: スープ皿)

1月8日「クスクスサラダ」(蒸・和: ミニ土鍋)

1月9日「豚ロースの葡萄煮」(煮: 特大土鍋)

1月10日「帆立ズッキーニ巻」(盛:ミニミニ土鍋)

1月11日「カレーそば」(煮: スープカップ)

1月12日「白菜と豚バラの重ね煮」(煮: 特大土鍋)

1月13日「カボチャのリゾット」(炊: ミニ土鍋)

1月14日「芹ごはん」(炊: 土鍋3合)

1月15日「めだま焼き」(焼: グラタン皿)

1月16日「たまご炒飯」(炒: グラタン皿)

1月17日「トマトパスタ」(和: グラタン皿)

1月18日「玄米ごはん」(炊: 土鍋3合)

1月19日「アボカド鮪サラダ」(和: 土鍋2合)

1月20日「レタス炒飯」(炒: 土鍋3合浅)

1月21日「バターナッツのほうとう」(煮: 特大土鍋)

1月22日「ボルシチ」(煮: 土鍋3合)

1月23日「素朴なグラタン」(焼: スープ皿)

1月24日「豆乳鍋ラーメン」(煮: ミニ土鍋)

1月25日「ニンジンラペ」(炒・蒸: 土鍋3合)

1月26日「炊き込み鶏ごぼうごはん」(炊: 土鍋3合浅)

1月27日「玄米カニ穴ごはん」(炊: 土鍋3合浅)

1月28日「キャンベルスープ」(温: スープ皿)

1月29日「玄米ネギ炒飯」(炒: 土鍋3合浅)

1月30日「白菜うどん」 (煮: 特大土鍋)

1月31日「ぐいのみ土鍋蒸しパン」(蒸: 土鍋3合とぐいのみ)

2022年

1月

10日

月

窯のこと・展覧会のこと

立春も過ぎ、新しい年がめぐってきました。

昨年も大変お世話になりました。公私ともに千や万では足りないくらい千思万想な日々でしたが、乗り越えられたのはすべて「人」のおかげでした。年明けからも早々にお力をたくさんいただきながら、兎と烏、匆々たる日々を過ごしています。

感染症という迷路、それにともない世界中に不穏な風が吹きはじめてからも、各方面あらゆる工夫のおかげで、コッチョリーノは予定通りすべての展覧会が開催できました。さて、今年の展覧会についてのお問い合わせが各SNS方面で増えてまいりました。個人メッセージの返信も追いつかなくなってしまい不義理を果たしている状況で申し訳ありません。

ここ数年調子がよろしくなかった窯について対策を検討しております。一度は直した窯ですが、今度はそう簡単にはいかないことがわかり、春に企画いただいている展については、ギャラリーのご厚意で、企画を再々練っていただいているところです。詳細については公式な発表をお待ちください。また、今後の活動についても、今年は再編成しているところです。

コッチョリーノ

我妻珠美

2021年

9月

09日

木

秋に寄せる

本日9月9日(木)PM6時

個展お申し込み締め切り日です。

新宿髙島屋ページご参照ください

個展の10〜14日前というのは、ポタージュみたいな気持ちになります。原形が見えないので、とろり液の沼に沈まないよう、明るくあがいているような。

土から成形してじゅうぶん乾かして焼く。色をつけてまた焼く。付け焼き刃で完成させることができない確実な工程があるので、超最短で14日は必要なのです。いや実は足りません。連日の徹夜や食事の時間をスルーするなんてもってのほかで、一番の要は、仕事に心を寄せること。最後のひとつまで大事にだいじに。なぜならば、最後のそのひとつを最初に手に取る人がいるかもしれないからです。

ジャガイモの米粉ポタージュ

我が家のジャガイモの米粉ポタージュ

ポタージュの素みたいなものをつくっておけば、食べる前に豆乳で伸ばして温かいスープとして、あるいはそれを冷やしても美味。豆腐にかけてパン粉をふってオーブンで焼けば、グラタンのホワイトソースとしても。米粉はダマにならないので、攪拌するときに一緒に入れています。

A ポタージュの素づくり

ジャガイモ

タマネギ

米粉

塩

豆乳

B ポタージュを伸ばしてトッピング

豆乳

キノコ

ナツメグ

小ネギ

牡蠣油

A

1. ジャガイモとタマネギを土鍋+セイロで蒸しておく。

2. フードプロセッサーに①とA材料を入れ撹拌。豆乳はちょろっと。

B

3. 先の土鍋の湯を捨てて、ポタージュの素を入れ、

豆乳Bで伸ばし好みのゆるさのスープにする。

4. 焼いておいたキノコなどBをトッピング。完成。

EXHIBITION INFOZRMATION

我妻珠美 陶展「秋を炊く」

2021. 09. 22(水) 23(木)

新宿髙島屋 10階 リビングフロア和食器

(店舗営業時間ご参照願います)

※2日間限定展示

※22日は抽選入場

※商品が売切れ次第終了

(展示販売数は通常通り)

■応募期間:

9月3日(金)午前11時から

9月9日(木)午後6時しめきり

髙島屋HPをご参照ください

■オーダー :

髙島屋HPご参照ください

(会期中のオーダー受付はありません)

As a safety measure for COVID-19, advance application (lottery) is required for both admission on the first day and order made. It will be end the exhibition when the works are sold out. No orders will be accepted during the period. For details, Please refer to the Shinjuku Takashimaya website for lottery applications and business hours. Thank you.

2021年

9月

05日

日

夏じまいの風景

夏をとじこめよう

昨年につづきこの夏も、毎日カゴにあふれるほどのトマトを収穫し、8月中旬からは、せっせとパッサータ(保存用トマトピュレ)をつくり瓶につめました。イタリアでやっていたような量ではないけれど、トマトを湯むきしてミキサーにかけ濾す。取り除いた皮と濾した種は、フードプロセッサーにかけオリーブオイルと塩を加え、旨味凝縮ペーストに。バゲットに塗ったり、少しお味噌汁に入れても美味しいのです。

土鍋トマトゼリー

濾した後に残る「トマト汁」も旨味の宝庫だから捨てられません。別に湯むきしたトマトを用意して、寒天と塩少々を加えてゼリーに。とじこめた夏の味は、なんとも絶品。ほうれん草のおひたしと一緒に食べれば出汁の味が楽しめるし、醤油とニンニクに浸けて焼いたチキンに添えれば夏の思い出がよみがえる。悲喜こもごもあった忘れられない2021年の夏、ありがとう。

展覧会のお申し込み始まっています

個展の抽選お申し込みが開始されました(9日木曜日まで)。安心して作品が見られるよう、百貨店が以下の通り企画くださっています。展覧会に来ていただくにも面倒な時代になってしまったけれど、どうかお許しください。そして諸々おまちがいないようお願いいたします

▶︎期間中のオーダー受付はなく、事前オーダーのみ。

▶︎2日目は抽選なし。ただし商品が売切れ次第終了。

(その際は高島屋のHPに記載されるそうです。そんなことないと思うけど...)

▶︎営業時間は高島屋HPにて。

(緊急事態宣言が延長されそうなので営業時間もご確認ください)

EXHIBITION INFORMATION

我妻珠美 陶展「秋を炊く」

2021. 09. 22(水) 23(木)

新宿髙島屋 10階 リビングフロア和食器

(店舗営業時間ご参照願います)

※22日は抽選入場

※会期中オーダー受付なし

※商品が売切れ次第終了

(展示販売数は通常通り)

2021年

8月

30日

月

夏果から秋果へ

冷たい土鍋

甘さが飛ぶのでイチジクは冷蔵庫に入れず、市場から買ってきたら、すぐお昼とその晩のうちに食べました。ミニ土鍋だけ冷蔵庫に入れて冷やせば、なかなか涼しいデザートになります。コッチョリーノ普及活動「一年中つかおう土鍋!」の一環として、優れた蓄熱に加えて、蓄冷を活かした土鍋の使い方もしばしばご紹介しています。

夏から秋へ

無農薬野菜を扱う「伝」さんが、すばらしく野生的なイチジクを見せてくれました。イチジクから蜜が吹き出ている。蟻がねらって歩いてくる。よし、いいぞいいぞ!その瞬間、そのイチジクを分けてもらうことにしました。虫は察知している。無農薬であるからこそ、甘いから寄ってくる。野菜や果物は、苦労して成長した姿が美しいと思っています。値段は安ければ助かるけれど、諸々の理由を考えると、本来のままが適正だと思う。日本の果物は「高いたかい」と嘆くけれど、歴史的な文化と気候や土など栽培にも理由はあるし、専門でないので省略するが、生産者の賃金を守るための制度が反映されていることも忘れてはなりません。

江戸時代初期、日本に伝来したイチジク。日本の温度や湿度に合っているそうです。イタリアの「樹の味」に比べて、日本のイチジクは「土の味」がするような。粘り強い果肉。湿った甘さに魅了されています。夏イチジク(夏果)がおわり、秋イチジク(秋果)も楽しみです。

EXHIBITION INFORMATION

我妻珠美 陶展「秋を炊く」

2021. 09. 22(水) 23(木)

※2日間限定展示

(展示販売数は通常通り)

新宿髙島屋 10階 リビングフロア 和食器

店舗営業時間ご参照願います。

▶︎初日は抽選入場

▶︎土鍋の受注(限定数)

▶︎会期中のオーダー受付はありません。

「抽選方法について」「限定受注について」

■応募期間:

9月3日(金)午前11時から

9月9日(木)午後6時しめきり

詳細は髙島屋HPご参照ください

■オーダー :

髙島屋HPご参照ください

(会期中のオーダー受付はありません)

▶︎新宿髙島屋HP→「イベント」→「リビング」

2021年

8月

29日

日

9月の個展についてお知らせ

INFORMATION

我妻珠美 陶展

2021年9月22日(水)23日(木)

10階 リビングフロアー和食器

*営業時間は百貨店HPをご覧ください*

*22日は抽選制となります*

*会期中の注文はお受けできません*

*限定数で定番土鍋のオンライン受注あり*

髙島屋HPにて個展情報リリースされました。

抽選方法やオンライン受注については、9/1以降発信されるそうです。

▶︎新宿髙島屋HP

思えば昨年から個展開催のたびに脳をぎゅっと絞って対策を練ってきました。もうこれ以上は絞れないぞ!と思うものですが、おかしな世の中のおかげで、ちょっと大げさな言い回しですが、時空を超えたように、ふわりラクになったような気がします。むかし子どもと観た人気キャラ映画のタイトルではないですが、超克の時空がむこうに見えないかなぁと考えたりしている個展前。

1年半でわたしたちはいろいろな経験を得ましたが、オンラインで得られたもの、反対に得られないものを強く実感した現在。やらねばならぬ仕事は増えましたが、作家のみならず、開催ギャラリーや百貨店の関係者が全力で考え動いてくださるのを見るたび、絞りきって乾いた頭に良質な仕事のエッセンスが沁みるのを感じています。

今回も「抽選制」、加えてイレギュラー「2日限りの開催」です。会期中の受注はありません。おまちがえのないよう、そしてご了承くださいますようお願いいたします。「空間」に対する「人数」「滞在時間」など、人流を考慮した抽選枠を組んでくださる予定で、ゆっくり留まっていただくことはできませんが、少人数で作品を選んでいただくことになります。早く平常が戻るよう願うための手段です。必ず買わなくてはいけないという原則もありません。今まで通り、作品を観にいらしてください。リビングフロアーのコンコースである広い展示スペースを充ててくださいました。作品数はいつも通りどっさりつくって持ってゆきますね。

みなさまのご希望が少しでも叶いますように。

お手数ですが抽選へのご応募お待ちしております。

2021年

7月

11日

日

とうもろこしのひげ茶

オーダー品お待たせいたしました

前回の個展でいただいた受注、オンライ受注、どちらも6月末日までにギャラリーにお納めいたしました。前回の個展「も」、3回目の緊急事態宣が明けるかどうかのタイミングで、開催が読めない状態だったため、オンラインでの受注を企画いたしました。正直なところ、個展で手一杯なところに仕事量が増え、降参も頭をよぎりましたが、遠方のお客様や、個展でお求めになれなかったお客様のもとに届き、喜びいっぱいのメッセージをいただく末に、ああ、働くということは、まさに「人が動く」ということで、その人には心もついてくるのだなあと実感しました。

可能性のかたまり

そう、ということで、仕事のことのみならず、可能性のかたまりがゴロゴロしているわけで。旬のとうもろこしを眺めながらも、すばらしいと唸ったのですよ。

茹で、焼き、炊き込みごはんなど、とうもろこしの魅力は周知の通り。加えて、忘れてはならぬ、髪の毛みたいな髭みたいな、とうもろこしのあの部分。わしゃわしゃな、実を取り出すのにまとわりついて、んっもう!とかにもなる、あれ。あそこにこそ可能性が秘められている。

なんと「粒」ひとつひとつに、細い「とうもろこしの髭」のがいっぽんいっぽん繋がっているというのだから、生命ってすごい。粒ひとつ転がっても救いたくなるし、髭の一本にもお礼を言いたくなります。あのヤギの髭のように長いのは「雌しべ(めしべ)」で、茎がすくっと天に伸びるテッペンに「雄しべ(おしべ)」があって花が咲き、花粉が舞う。「雌しべ(めしべ)」がキャッチしたら、実まで行き着いて受粉するのです。

とうもろこしは「まるごとひとつ」と思えない。わたしたち人間も「気持ちをひとつ」と言いますが、自身としてはマクロのパワーを注視して耳をかたむけたくて。どうも流れに乗るような「かたまり」を意識的にも避けるタイプであるようです。だからこそ、「ひとつぶ」と「いっぽん」マクロな世界に生命を感じるのです。

うつわ職人のなんちゃってレシピ

「とうもろこしのひげ茶」

1. とうもろこしの髭を天日でカリカリになるくらいまで乾燥させる。

(炒る方法もあるが、甘い香りが凝縮するのは天日乾燥であるように思う)

2. 土瓶(ポトルコッチョリーノ)に湯を入れて一煮立ちする。

色はあまり出ませんが、ぷぅんと、とうもろこしの甘い味は、夏のお茶に最適です。一本と一粒の可能性の味がしますよ。

2021年

6月

11日

金

レモンの炊き込みごはん

東京の梅雨はいずこへ

思いのほか暑くて、窯たきが早々に苦しい日々が続いています。

みなさまご体調お崩しになっていませんか?

個展の際に受注いたしました作品は、6月末の納品を目指していますが、つくり直しや窯たきの関係で少し遅れる場合があります。ご了承くださいませ。ギャラリー納品後、検品を経てギャラリーからご連絡が順次入ります。よろしくお願いします。

レモンでさっぱり

これからの酷暑にむけて体力をさらに上げてかかります。レモンのクエン酸やビタミンCは疲労予防や回復に。口の中もさっぱりします。

レモンの旬は晩秋から冬にかけてなので、店頭にならぶ国産レモンはハウス栽培か貯蔵品かもしれませんが、どちらにしても無農薬のものを選んでピールも食べちゃいましょう。

研いだお米にレモンの薄切りとマッシュルームを入れて(マッシュルームはなくても大丈夫)塩味で炊き込むだけのごはんをご紹介します。冷めてもおいしいごはんです。「オリーブオイル」をたらせば洋風に。冷たいラタトゥと合わせて食べるのもおいしかったです。オイルなしで「ウェットふりかけ塩漬けレモンピール(※)」と「白ゴマ」をあえておむすびにするのも良いですね。

陶芸職人のなんちゃってレシピ

「レモンの炊き込み土鍋ごはん」

1. 「白米」を研いで1時間ほど浸水(※)させる。

2. 薄切り「レモン」「マッシュルーム」(なくても大丈夫)を準備。

3. ①に②と「塩少々」を入れて炊く。

4 よく蒸したらぐるっと「オリーブオイル」をかけまわす。

5. お好みで「塩レモンピール」(※)「削ったレモンピール」(※)「レモン汁」「フレッシュなレモン」「レモンバーム(ハーブ)」など欲する酸っぱさ度合いに応じて添えてどうぞ。「白ゴマ」も合います。

※この季節の米の浸水は、雑菌が繁殖する危険があるので、すぐに炊かない場合は洗った米の水を切り、ビニール袋などに入れて冷蔵庫で保存し、規定量の水で炊きましょう。1時間ほどで炊く場合も、塩少々か酒をたらしています。

※レモンピールを塩漬けにして保存しています。削りおろす場合はレモンを冷凍にしておくと便利です。

2021年

6月

09日

水

カブトムシなスイカのスープ前編

カブトムシな部分

スイカといっても、ガブっと真っ赤な部分でなくて、緑と黒のいなせな皮でもなく、そのあいだにある部分はなんと呼ばれているのでしょう。とりあえず「カブトムシな部分」(※下記のレシピ)でいきましょう。

どうしても廃棄率が高くなってしまうスイカ。大好きだからこそ、隅々まで食べたい。(写真右のペロンと薄くなった皮に注目)

「職人のなんちゃってレシピ」は、

料理家ではなく、陶芸職人として、

重量や分数など「数字がない」レシピです。

コッチョリーノのなんちゃってレシピ

「スイカのあたたかいスープ」

1. 「鶏の手羽元」に塩麹(または塩)を和え放置。余分な水分は軽く吸い取る。

2. 「スイカのカブトムシな部分」(※)を食べやすい大きさに切る。

3. 「生姜」すりすり、「レモン」をすぅっと薄切り。

(なくてもいいけど残っていた「小松菜」もざくざく)

4. 土鍋に「出汁昆布」を敷き、その上にすやすや「①」を寝かせ「塩」少々「おろし生姜」を入れ「水」ひたひたに注ぎ、ぶくぶくまで待つ。(土鍋は沸騰までの時間は少々かかるが、この温度帯を長く通ることが旨味の要に)

5. ぶくぶくしたら「②」と「水」を足してアクを取りながら煮る。(最終的に望むスープ量くらい)

6. 具ががやわらかくなったら「塩」で味をととのえ、隠すように「醤油」チョロっと。「レモン」を散らし完成。

(写真の土鍋3合炊き/スープ3〜4人分)

次回「スイカの冷たいジュレスープ」につづきます!

2021年

6月

07日

月

土のうつわと食べる人の役割と

森の実が恋しい季節

「保温性」の良い土鍋ですが、毎年この季節くらいから「保冷性」という得意技のご紹介も開幕。

土鍋を冷蔵庫(または冷凍庫)に入れて冷やします。大きな土鍋は無理でもミニ土鍋であれば入るかな。空間的にゆるせば蓋も一緒にというところですが、我が家の冷蔵庫はそれほど大きくないので入りません。本体だけでも充分です。急いでいる時は、氷を入れて蓋をすれば土鍋がミニ冷蔵庫みたいになります。

冷やした土鍋に果物や野菜をいれて、そのまま食卓へ。おやつや、食後のデザートにいかがですか。

天然のやさしさ

庭の桑の実や、森のベリー類などは繊細で傷みやすいので流通がむつかしいと言われています。ゆえに自生のそれらをつまみ食いするのが一番なのですが。市場に出る果物がプラスチックのパックの中で蒸れてしまうのも心配です。土のうつわに移すと、ほふぁぁという声が聞こえてくるような。土や木など自然素材の道具は、蒸れにくくてやさしいのです。

シンプルな調理こそごちそう

東京の土壌(地元)でつくられた根菜も愛おしい。

東京でつくられた北海道の品種、男爵芋「とうや」を皮ごと。どんな味なのか、シンプルに味をつけない調理法として土鍋とセイロで蒸してみます。甘い香りが漂い黄色い断面が食欲をそそるのです。新タマネギと一緒に蒸して、オリーブオイルと塩だけで立派な夕食。えぐみの度合い、甘さを知れば、どんな料理にしようかイメージが湧いてきますよね。

2021年

6月

02日

水

今年も土鍋とうもろこしごはん #夏を炊く

土鍋は冬。そんなイメージを打破したくて、10年ほど前から本腰を入れて、すべての季節においての土鍋つかいかた案をご紹介しています。秋冬に多かった展覧会も、季節をまったく問わず、あえて真夏に挑んだこともありました。夏も使えるんだ!という普及活動のためです。

夏のはじまりを告げる「とうもろこしごはん」は、この数年、恒例となっています。今年は、長崎産のとうもろこしを発見したので初物でつくってみました。洋風にしたい時は、ディルの葉っぱを混ぜます。和風にしたい時は昆布を敷いたり、シソの葉を散らしたり。アレンジも楽しいです。

去年の動画ですが、ご覧ください。

2021年

5月

30日

日

今年も毒を矯めるドクダミ茶

恒例のドクダミ茶づくり

5月になると庭に顔を出すドクダミを数回に分けて収穫し、乾燥させて茶葉にします。

初旬は、柔らかい緑色をした初物を少し摘む。その後、花をつけ始め、成長する彼らを中旬まで待ちます。下旬、他の雑草に勝ち誇った彼らは、葉の緑色も濃くなりドクダミ独特の香りを強く放ち始める頃、このあたりで最終の収穫とし、梅雨に入る前に乾燥させてしまいます。湿気が残っていると、カビが生えたりして一年のあいだ保管できないので、しっかり乾かすのがコツです。外で干したあとは、職業柄、窯をたく工房にぶら下げてパリパリに乾燥させるのです。

※ちなみに下の写真は一年保存した茶葉。まだきれいな緑色で香りも豊かに残っています。

乾燥したら、茎、根、葉(花つき)に分けておき、お出しする相手や、自分の体調や好みによってブレンドし、直火にかけられるコッチョリーノのポットで煮出します。

個性の強いお茶だからこそ

友のお墓参りに友人らとわいわい行くのですが、庭のドクダミ茶を持っていくのが自分の中で決めごとになっています。お花の係り、お菓子の係り、そしてお茶の係りというものがなんとなく決まって、志ある行事になり、もう十数年が過ぎました。

思えば、なぜドクダミ茶なのか。

もう会えないけれど遠くにいる親友に、わたしらしさを伝えたいと思ったのが始まりで。そして諸々を「矯める」という意味を持たせたかったような、うっすらとそんな記憶が。個性が強い雑草ですが、煮出して飲むと口の中がすっきりします。

矯めるということ

ドクダミとは、「毒を矯める(どくをためる/悪いものをよくする)」という意味から、そう呼ばれるようになったようで、決して毒がある雑草ではありません。

乾燥させた生薬は「十薬」と呼ばれるほど効能があり、わたしの実感するところでは、むくみ改善、疲労回復、肌の改善、口の中がさっぱりするという気持ちの良いことばかりです。完成したら今年の化粧水もご紹介しますね。

※多少の副作用もあるそうなので、腎機能が弱い方、妊娠中のかたは、ご注意ください。

土のポットで煮出す

「やかん」の起源は「薬缶」であり、鎌倉時代から漢方薬を煮出す「やかん」には、土瓶が使われていたそうです。鉄や銅など金属は薬草や漢方成分(タンニン)と化学反応を起こすため、土が最適だとされてきました。コッチョリーノの「ポトル」は直火にかけられます。

火をつけたままだと吹きこぼれたり、水分が蒸発してしまうけれど、沸騰しそうなところで火を消して余熱でゆっくり蒸らすと、香り高い薬草茶がに出せるように思っています。

2021年

5月

23日

日

米粉でとろりカブのミルクスープ

ここにある大切な食材・食品

「外に向いて進んでいくのはもちろん良いけれど、これからは内側を向くことも悪くないんじゃないかな?」と、先日リアルタイムで拝聴した発酵デパートメントのトーク「ワインとたまり漬」の中で、ぶどう農園のかたがおっしゃっていて。ひねくれたおかしな時代だからこそ、この素直な直球が胸の奥に響きました。

“日本で食べられる喜び”を、もっともっと楽しみたいと思っています。お料理の中では、可能な限り、砂糖の代わりに甘酒を使ったり、小麦粉の代わりに米粉を代用したり、大豆は国産のものを、野菜も日本の旬で味わえるものを。もちろん、第二の故郷であるイタリアの産物も大好き。日常と特別を、うまく味わっていきたいと思うようになりました。

最後まで楽しむ春の旬

今回の「うつわ職人のなんちゃってレシピ」は、カブのミルクスープです。

葉までみずみずしい春のカブも、新タマネギもそろそろ終わります。大きな土鍋で家族分のスープをつくった翌日、ひとり用の耐熱スープ皿で温め直して、粉チーズをとかしました。我が家は、シチューのとろみは米粉、揚げ物も米粉を使います。

うつわ職人のなんちゃってレシピ

「米粉でとろりカブのミルクスープ」

① 「カブ」の皮をむき半月切り。「カブの葉」があれば小口切り。

② 「新タマネギ」は細めのくし切り。

③ 「ベーコン」は細切り。

④ 「1,2,3」をオリーブオイルで炒め、水をひたひたに注ぎ、塩を入れてグツグツ。

⑤ 「4」にもう少し水を足してグツグツ。

⑥ 水と同量くらいの「豆乳」(or牛乳)に「米粉」を溶く。(※参照)

⑦ 火を一度止めて「5」に「6」を円をかくように注ぐ。

⑧ もう一度点火してゆっくり混ぜ、とろみがついたら完成。

※米粉量:1カップくらい:米粉大さじ2くらい

(とろみ具合はお好みで)

さいごに米粉の魅力まめ知識

以前は米粉というと、上新粉や白玉粉、団子粉、餅粉などでしたが、ここ数年、スーパーマーケットに定番商品として並ぶようになった料理用の米粉。

料理用の米粉:水洗いした「うるち米」を小麦粉程度まで細粉砕した粉

上新粉:洗いした「うるち米」を乾燥させて粉砕した粉

白玉粉:浸水した「もち米」を水を加えながら臼挽期して乾燥させた粉

もち粉:水洗いした「もち米」を乾燥させて粉砕した粉

だんご粉:「もち米」と「うるち米」をブレンドした米粉

2021年

5月

15日

土

春をむすぶ

不思議な春さようなら

立夏もすぎ、今年も、不思議な春がいってしまいましたね。

「期待」という言葉を口に出さなくなりました。それは失望という思いからではありません。「到来」を待つようになりました。それは受動という思いからではありません。自然も人も、流れに従う、流れを止めるようなことだけはしてはならないと、この2回の春で確信しました。

庭の梅の木からコロンコロンと実が転がって落ち、ヨモギの葉は濃い緑色に成長してちょっと威張っています。最後の柔らかい葉を摘んで、今年最後のヨモギごはんをつくり、副菜を添えながら、ただただ欲のない季節を願う日を過ごしました。

春むすび弁当

(うつわ:箱のうつわコッチョリーノ)

(左上から時計まわり)

●「ミョウガの忘れもの甘酢漬け」と「キュウリのピクルス」

(リンゴ酢、塩、甜菜糖、ごま油)

●「ニンジンと紅芯大根ラペ」

(ニンジン、紅芯大根、オリーブオイル、ニンニク、白ビネガー、塩、ローズマリー、宇和ゴールド)

●「ちぎり天のピンチョス」

(練り物:紅生姜、ゴボウ、キクラゲ)

●「塩蒸し空豆」と「庭のルーコラ」

(セイロで蒸した空豆に塩、ルーコラ)

●「揚げ豆腐サラダカッテージチーズ添え」

(米粉つけてオリーブオイルで焼き揚げた木綿豆腐に塩少々、カッテージチーズ、レモンと醤油一滴)

●「出汁巻きたまご」

(タマゴ、出汁、甘酒)

●「よもぎいなり・おむすび」「紅いなり・おむすび」

(酢飯、灰汁を煮出した庭のよもぎ、蒸した紅芯大根)

うつわ職人のなんちゃってレシピ「春むすび」

【土鍋ごはんの酢飯】

① 通常より浸水時間を倍、通常より米に足す水を少なめにして土鍋ごはんを炊き、通常どおり10分くらい蒸らす。

③ 余熱が残る土鍋に入れたまま、ほかほかのご飯に「酢、砂糖、塩」を切るように混ぜる。

④ 持っていれば飯台に移し広げ、玉になっているごはんをほぐしながら水分を飛ばす。

⑤ 下ごしらえしたヨモギ、紅芯大根を和えて、丸める。

【ヨモギの下ごしらえ】

① よく洗い水に30分くらい浸しておく。

② 晩春のヨモギは、水に重曹を入れて茹でる。(早春は重曹なし)

③ 湯をこぼし流水で色止めしたら、水をよく絞る。

④ 包丁でみじん切り、またはフードプロセッサーで細かくする。

【紅芯大根の下ごしらえ】

① 薄く皮をむき、火が通りやすい厚さにスライスする。

② やわらかくなるまでセイロで蒸す。

③ みじん切りにする。

2021年

5月

11日

火

土鍋おちゃめし/おちゃーはん

ふざけたようなタイトルから始まりましたが、まじめにお茶がら使っておいしいご飯を2品つくりました。

先に投稿した「新茶」の味に感銘し、なん煎も飲んだのに、湯で開いたお茶の葉がまだまだ美しい翡翠色に輝いていて、捨てたくない気持ちになったのです。お茶として湯に溶けて得られる成分と、お茶がらに残る不水溶性成分があるそうで、そこには豊富なタンパク質、ビタミン、食物繊維などが含まれています。捨てるなんてもったいない。お茶には抗菌、抗酸化作用があるのはご存知でしょう。そんなスーパーフードを捨てるなんて。やわらかい新茶や上等な茶葉が理想的なようですが、炒めるなどには、二番茶でも良いのではないかと思います。

今回使った茶葉

新茶「照寿」(茶のつたや)

有機栽培の新茶「屋久島 くりた早生」(茶のつたや)

うつわ職人のなんちゃってレシピ

1.「おちゃめし」

今回、炊飯に使った土鍋コッチョリーノは、半合がおいしく炊けるミニミニ土鍋(0.5合炊き)です。

①米0.5合を研ぎ、水110-120ccに30分〜1時間ひたす。

②沸騰するまで中火で、吹きこぼれないよう蓋を開けたまま3分。

③その後、蓋をして極弱火で13分くらい。水っぽくても水がなくなっていたら火を止める。(蓋をあけて覗いていいです)

④蓋をして15分蒸らす。

⑤水気をとった「茶がら」、みじん切りにした「いぶりがっこ」、お好みで「塩少々」と「白ごま」を炊き立てごはんにふんわり混ぜて完成。最後にひとつまみの茶葉をトッピング。

2.「おちゃーはん」

炒飯の鍋は、直火にかけられるグラタン皿コッチョリーノです。調理して熱々のまま食卓へどうぞ。

①油を敷いて、みじん切りニンニク少々で香りをつける。

②玄米ごはんに溶きたまごをさっくり和え、①に入れて炒める。最初はひっくり返さず、溶きたまごが少し固まったら混ぜはじめる。

③水気をとった「茶がら」を加え、「塩少々」と「白ごま」で味を整える。最後にひとつまみの茶葉をトッッピング。

あとがきコッチョリーノ

「おちゃめ」「おちゃーはん」茶化したようなタイトルから始まりましたが、まじめにお茶がら使っておいしいご飯を2品つくりました。本業はうつわ職人なので、ブログでは「職人のなんちゃってレシピ」として分量や分数など数字のないアバウトなメモとしてお茶目に残してきましたので、あしからず。

「茶 」には 、【樹木】以外に【ばかにして、からかう】の意味があります。「お茶目」 や「茶化す」など、それに当てはまりますね。「お茶でもしようか」=「冗談ばなしでもしようか」=「茶化す」という説も聞きます。

2021年

5月

09日

日

新茶とお茶缶

老舗茶屋

「新茶が到着しました」という記事を読み、ご納品する足はリズムよく。

数年前より、土鍋コッチョリーノをご愛顧いただいている「茶のつたや」さんは、創業昭和3年。高田馬場にて90年の老舗茶屋。

感染防止対策としてエントランスを開放していらっしゃるのですが、効果は、換気だけに留まらず、興味深くお店をのぞいていかれるお客さまの様子がわかること。高田馬場駅すぐ早稲田通りに面しているため、学生さんが静かにまったりと昼過ぎの散歩をしているようで、すぐそこにあるスタバをよそに「入ろうか」と、老舗茶屋を選び日本茶を注文する様子に、わたしまで嬉しくなってしまいました。

新茶の一煎二煎

茶のつたやさんの先代のお名前を一文字とったブランド名「照寿」という新茶と、季節の上生菓子をゆっくりいただきました。静岡清水の茶畑で採れた茶葉を、和田長治商店さん(製茶問屋)が炭火で丁寧に仕上げたとのこと。人の手がたくさん交差した日本の食文化。

日頃から、旬の香りは、沈静と覚醒のバランスが良いものだなあと感じているのですが、新茶もそのひとつであるとつくづく感じました。甘い。そして一年育ってきた葉っぱの香りが愛おしい。針のようなピシッとしたフォルム。パリッと緊張感がありますね。茶葉の形が、こんなにカッコよく美しいものだと改めて。

三代目オーナーが「一煎目は少し冷ました湯温で、最後の一滴まで淹れてくださいね」とおっしゃいました。一煎目は新緑の香りが、二煎目は昆布のような旨みを感じました。お茶は深いですね。

水だし冷茶

その後、カウンターに席を移し、興味を持った水出し茶のデモンストレーションをオーナーにしていただきました。お店の中にはカウンター席もあり、カクテルをつくるようにシェーカーをふって特製の「抹茶シェイク」もつくってくれるのですよ。テイクアウトされるお客様もいて、これから喉が渇く時季、町のかけ込み茶屋になるのでしょう。

コッチョリーノの直火にかけられるポットは、土鍋同様の効果があり、蓄熱蓄冷に優れています。朝のうちに水を入れて、茶葉が開いたころ氷を追加して。若い芽だけを手で摘み取った高級な緑茶を、今日は贅沢に贅沢を重ねた形でいただきます。

茶葉を感じる

遮光性や密封性ある袋に入っていることが多くなったお茶。種別の茶葉の形、香り、どんなものかまじまじと見たことがある人が現代にどれだけいるでしょうか。

子どもの頃、量り売りのお茶屋さんはじめ、お味噌や豆など量り売りする乾物屋さんに行くのが大好きでした。コンビニもない幼少時代「ノドカラカラシニソー」なんて親に駄々こねていると、店先に立つお茶屋の店主が「今月のお茶一服いかが?」なんて。お茶屋さんが救世主のように見えて「お茶って本当おいしいわぁ」なんて子どもながらに思ったことがあります。生きた香りや色を五感で知り得る。そんな日常が、地球や自然の産物に想いを馳せることにつながっていたのではないかなと思うのです。

「エコロジーの問題を考えなくてはいけない」とか「ペットボトルが悪い」という、舌先三寸な言葉ばかり耳に入ってきますが、「これが好き」とか「ここが魅力」いうような随意的な気持ち、馳せる気持ちが湧いてこないと、環境の問題は変わっていかないと思うのです。そして、一手間かかる急須でいれるお茶の普及の前に、茶葉や食材をよく観察して想うことが大事なのではないかと思うのです。

茶缶の馬力

店内で、懐かしきお茶缶が目に入りました。昔はどのうちにもあったお茶缶です。

この缶はきっとすばらしい!という直感と好奇心が。

なぜならば、缶に貼ってある友禅和紙の小紋や柄が、蓋と本体でぴったり合っている。

直感は大当たりで、本体の隙間からすぅーっと空気が出てゆきながら閉まるし、蓋を閉めて静かに回し探るとカチッとジャストに閉まる位置があり、友禅和紙の柄が合う。これ、小さなことなのだけれど、感動。湿度の高い日本の気候から、茶葉など守る気密性の高い造形。円柱には意味があり、隅に湿気が溜らない理想的な形なのだそうで、職人の丁寧な仕事のひとつなのです。つまみ付き中蓋の上品さと機能性にも、うぉうぉと唸りました。茶のつたやさんと深いご縁にある江東堂高橋製作所さんがつくる茶缶ということで、これを買ってさっそく茶葉を入れてもらおう!即決でした。

茶のつたやさんでは、持ち込んだ容器への量り売りをしていらっしゃいます。ゼロウェストと伝統文化・工芸。なにかできないか、漠然と考えていた日々。その活動に出会えてとても嬉しかったし、早稲田・高田馬場が発祥の地である「アトム通貨」に参加していることも教えていただきました。茶のつたやさんでは「茶缶を持参したら10馬力」「茶缶の購入で20馬力」というアトムのパワーもらえます。江東堂高橋製作所さんの缶のパワーもすごいのです。

追伸:コッチョリーノのご納品は、4月末、5月末、6月末と、順次フル活動で行っております。もう少々お待ちくださいませ。

2021年

5月

06日

木

フリーゼにトマトをのせて夏がはじまる

まえがきコッチョリーノ

いまや、日本でも多くのイタリアの食材が手にはいる時代になったけれど、あの大好物だけが、実店舗、ネットどちらを探してもなかなか見つからないのです。

タラッリには、時々出会えるのですが、フリーゼはなかなか見つからず、イタリアで一年分買い溜めてくるものを大事に食べていました。突然の緊急事態宣言ゆえに、残念ながら開催半ばで打ち切られてしまったイタリア展のお手伝いをしていたオリーブオイルソムリエ 森山陽子さんに相談すると、ピノ・サリーチェの赤松恭子シェフをご紹介くださいました。懸命に設営してせっかく始まったのに搬出を余儀なくされるような状況であるのに、明るい笑みで「焼けたら連絡しますよ」と即答くださいました。なんとも凛々しい。あの夏を再現してくださったシェフに感謝しています。

以下に、フリーゼとタラッリの物語(ノンフィクション)を。

記事末に「フリーゼの食べかた」動画を貼っておきます。夏が見つかるかもしれません。

「フリーゼと夏」

土鍋をかかえてイタリアを旅するプロジェクト「旅する土鍋」を数年間つづけてきたけれど、去年からあの重みはカラダに戻ってこないし、あの雲の音も、海の音も、あの味も見つかりません。

あれからずっと、もう何十年も、あの味がないと夏がはじまらない。好物でしょ?と、毎年持たせてくれた窯で焼いたフリーゼ。

「フリーゼと海」

25年も前の夏のこと。

海が青く澄んでいたから、はしゃぎ過ぎて、肌を焦がし、熱を出しました。「海は数日おあずけよ」と、友人はわたしをなだめ、次からはニンジンをよく食べるように言いました。大きなベッドに仰向けになり、なかなか夕暮れに染まらない高い天井を見上げながらうとうとする。熱風が吹く夕刻。熱が下がったのかどうかもわからないままに。

海から帰ってきたみんなは「具合はどうだい?」「おやつ一緒に食べよう」と、カリカリのパンをガサゴソとお皿に乗せて。水をさっとくぐらせ、畑でもぎったトマトをグシュグシュにこすりつける。お世話好きな家族がこぞって、そうでない、こうであると、オリガノや塩をふってくれて完成するおやつであり、アペリティフなのです。

クラクラするほど暑い夏が、確実にそこにありました。

タラッリと旅

あの夏から、病みつきになったのだと思います。

ミラノから、友人の実家である南イタリアの海の町に、一日かけて列車にゆられて出向きました。さっき食べたパニーノも完全に消化しきって。真っ暗な車窓に空想の映画を映すか、列車がふむ枕木の数を打楽器のリズムに歌うしかない中で眠れない夜を過ごしていると、友人がアイコンタクトで列車の通路に出よう!と合図。帆布のリュックからガサゴソと素朴なタラッリを出してきて、食べてみてと。ちょっとむせて、笑いながら、朝焼けに染まってきた空を指差したあの日。

あれからだいぶ経ち、近代的になった列車や長距離バス。サービスでタラッリの小さな袋が配られるたびに、あの朝焼けを思い出すのです。

2021年

4月

23日

金

ご納品第一弾と緊急事態宣言と

オーダー品のご納品第一弾

近ごろ一度にいろいろな事柄が天から降ってきて、試練なのか恵みなのか。迷いながらしっかりと体全体で受けとめています。

緊急事態宣言前、過日、個展でお世話になったギャラリーにオーダー納品に走りました。去年の今時期に加え、今年もこの時期の展示中止を余儀なくされた友人もいます。作品は腐らぬものですが、モチベーションを当日までに調整し、材料や燃費など前投資しているので、それらの業で生きていく私たちにとって、この事態は大変苦難であります。

制作工程の関係でオーダー順に行き渡らないこと、ご承諾くださいませ。まずは4月分、第一弾のご納品です。ギャラリーから連絡がありますのでお待ちください。

こんな時だからこそ

納品のその足で、突然の緊急事態宣言で閉幕や縮小を余儀なくされたお店やイベントや展示に出向きご挨拶。自ら余裕なき小さきアーティスゆえに、せめてもの気持ちを表すことしかできませんが、こんな時こそ。

日本橋三越で開催されていた「イタリア展」も閉幕。お手伝いをなさっていた友人がいるブースへ。オリーブオイル、ピスタチオのペースト、ドライトマトのペーストなどを入手。まずは天日で干したドライトマトのエキスをペーストにした「エストラット・ポモドーロ」を使って、オムレツをいかにおいしく焼くかトライアルしています。Cocciorino(コッチョリーノ) の耐熱うつわで焼いて、玄米ごはんを添えてオムライス風に。(冒頭写真 参照)

高田馬場にある老舗茶屋「お茶のつたや」様は創業93年。この数年、土鍋をコレクションいただいています。今回は、一番大きな土鍋をご挨拶がてら納品に行ってまいりました。

さすが学生街。どこにも出かけられずこの町に暮らす若いかたたちが、老舗茶屋のカフェをやさしくのぞいてゆきます。「抹茶ラテだって、入ってみる?」などという声が聞こえます。男女問わず、静かな空間を楽しんでいる様子がほほえましく。いいぞいいぞ!と思いました。このお店の普段からのお人柄が、93年間、この町に浸透していたことがわかります。

「お茶のつたや」さまについては、わたしが今注目しているゼロウェイスト関連のお取り組みをされているので、別記事でご紹介しようと思っています。

お茶のつたや

http://www.cha-tsutaya.com/

人流は最低限に、食材にこだわるシェフだからこそ食業界をぐるぐるまわすのです。築地やこだわりの産地からの仕入れ、時間をかけた熟成食材、待てない命がたくさんある。

東京は緊急事態宣言発令です。思いっきり被ったけど、ドメニカ・ドーロは4/26(月)17:00より、新店舗でのグランドオープン致します。要請により17:00〜20:00の営業で「お酒の提供は無し」という事になります。でも逆に考えると「今こそ皆さんに食の幸せをお届けするレストランとしての真価が問われるのでは」と思ってます。なんと言っても「ウチは料理がメイン」なので。

長い休業と移転からのオープン。南青山ドメニカドーロ岩本光史シェフの上記コメントが胸を射抜きました。シェフは腕をめくり、ソムリエのパートナー真理子さんは苦笑いしながら、ノンアルコールワイン(トレンティーノ・アルト・アディジェ、フリウリ・ヴェネツイア・ジューリア、ヴェネト産のブドウ果汁)をご紹介くださいました。こういう時だからこそ自信と覚悟が問われる。時代は真の評価に変わってゆくと信じているし、信じるだけではいけない、自分も恩返しよう!

20:00に消灯された東京の空。満月に期待をこめた小望月に呼び止められました。東京の月も、こんなにきれいです。

ドメニカドーロ

https://www.domenicadoro.com/

写真は我が家に冷凍常備してあるドメニカドーロのパスタソース。土鍋で「イカスミパスタ」。

2021年

4月

09日

金

土鍋は玉手箱「保香」

ー夏をむかえるー

わいわいビールジョッキを傾けて大勢で乾杯できる日がくるのかな。

おいしいソーセージを買いに行きました。ビールも買いました。ソーセージ単品でもじゅうぶん楽しめますが、ザワークラウトがあれば、ビールの国に旅した気分になれるので準備します。

心の玉手箱をあけるための時間でありますように。

玉手箱料理を一品ご紹介しましょうか。

ー土鍋は玉手箱ー

「簡単なごちそう」で夢みるために(おいしくビールを飲むためにでも、旅している気分を夢みるのでもなんでもいい)、玉手箱を目の前に置きます。

玉手箱というのは、土鍋のことです。

蓋を開けたら、季節や思い出が味や香りでよみがえる。

「土鍋といえば冬」というイメージは、地道な活動の結果なのか、10年ほどかけてだいぶ拭われてきました。季節の旬を炊き込んだり、煮たり。季節が一巡して、グリンピースの香りがしてきたら、また春がきたと思うでしょう。去年とは違う春かもしれない。切なくて胸が苦しくなったり、懐かしくて微笑んだり。

ー保香を活かした一品ー

夏をむかえるにあたり、今回ご紹介するのは、ビールのおともになるごちそうです。土鍋の「保温」「保冷」に加えて、「保香」を活かした一品です。

*略式ザワークラウトとソーセージの蒸し煮*

発酵食品が大好き。ザワークラウトもそのひとつ。古代ローマ時代、キャベツを塩漬けにしたことから始まった保存食。ドイツとは限らず、東欧やポーランドでも味わいましたが、どれもおいしかったし、アルザス出身の友人Fがもりもり食べる姿は、食欲をそそりました。付け合わせとする食べ方が多く、ソーセージやベーコンと、香り高く煮込む料理も各地で見られます。

2021年

3月

16日

火

土鍋で春を炊く「ホタルイカごはん」

海の春を告げるホタルイカ

富山湾のホタルイカ漁が3月1日解禁されました。

春を告げる海の幸。小さいけれどいっぱいに詰まった生命力。旨味いっぱい、春の海を感じます。産卵のために海底から泳ぎ浮いてくる彼らは、青白く発光する。切ないけれど、その姿も魅惑的。

ボイルしたものを醤油や酢味噌でつるりと、ほかほかパスタやごはんに合わせるのも好き。富山のホタルイカの沖漬けも唸るほど美味しくて日本酒が進みます。寄生虫のリスクが高いので、ボイルするのがベスト。売り場に並ぶホタルイカは、ほとんどがボイルしたものです。(生食の場合:富山市のオフィシャル情報)

富山、石川、行きたい先がいろいろあったのだけれど、この状況下であきらめ。この先の旅路を頭に描きながら「ホタルイカの土鍋ごはん」を用意しました。

土鍋職人のなんちゃってレシピ

① 土鍋にといだ米(2合)に、水400cc(浸水)

・昆布(切手3枚くらい)

・生姜千切り(ひとかけ分)

・おろしニンニク(少々)

・醤油、みりん(各大2)

② 1を軽く混ぜる。

③ ホタルイカの目、口、軟骨を取る。(イラスト参照)

④ 1が入った土鍋に、3を加える。

⑤ 中火で沸騰したら3分そのまま。

⑥ その後13〜15分極弱火。

⑦ 火を消したら10分蒸らす。

⑧ 昆布を取り出し千切り。

⑨ 7とわけぎ(万能ネギ)を散らす。

やさしい春を感じたいあなたには

やさしい春を感じたいあなたには、下処理することをおすすめします。クッキング用ピンセットがあると、けっこう楽しくできます。一匹ずつに感謝できるひとときです。

2021年

3月

11日

木

土鍋で春を炊く「ワカメ・メカブごはん」

東北大震災から10年。

10年後の春も、人間は、正解のないコロナ禍で春を仰いでいます。

宮城県宮古に住むご親類から届いた春の旬ワカメとメカブをいただきました。

美しさに反した自然の恐ろしさ。海の底だけでなく、人々の心も大きく削られた千切られたことでしょう。時の鎮魂を料理しながら、さらなる美しい町の再生を祈ります。近々訪れたい町のひとつです。

久しぶりの土鍋職人の「なんちゃってレシピ」です。

いつも通り、分量も時間もありませんが、2品にアレンジしました。

春ワカメの土鍋寿司

土鍋は、呼吸する素材です。水や空気をうまく調整するので、炊飯や煮物が思った以上に上手に完成します。木のおひつほどではありませんが、土鍋の吸水性に期待して酢飯を切りましょう。

炊く、和える、盛りつけるをひとつの土鍋で完結します。

①ワカメを軽く湯がき水にさらし、一口大に切る。

②土鍋でごはんを炊き、蒸らす。

③酢4:砂糖2:塩1〜2(具による)を2に和えて酢飯にする。

④ワカメにおろし生姜と醤油少々。

⑤3の酢飯が人肌くらいに冷めたら4を和え、白ごまと桜を散らす。

※塩づけ桜は水で塩抜きしておく

春の宝石メカブ丼

メカブはワカメの根本部分であり、栄養素が詰まった部分だそうです。免疫効果に期待できるフコイダンというヌメリ作用が強い海藻。特に、ひらひらした耳は刻むと粘り気が増します。

茹でると、宝石エメラルドのように美しい色に変わるので、茎は炒めず、トッピングしました。天然の潮の味がして、旨味たっぷりでした。

こちらも、炊く、和える、盛りつけるをひとつの土鍋で完結します。(炒めるのに別途ちいさなフライパンを使いました)

①土鍋でごはんを炊き蒸らす。

②メカブを茎と耳に切り分けてさっと茹でる。

③耳の部分をざく切りにする。(粘り気が出る)

④茎の部分を小石くらいのサイズに切る。

⑤2をごま油で炒め、醤油、みりんを加える。

⑥1に5を加えて混ぜる。

⑦4をトッピングしたら、海苔、白ごま、七味唐辛子をふる。

2021年

3月

04日

木

トラットリア「ぺぺロッソ」のコッチョリーノ

3月の声

個展からあっという間に1ヶ月経ってしまいました。

開催後もオンライン受注の準備や、お問い合わせの数々で、ありがたくも慌ただしい時間を過ごし。3月に入りようやく落ち着いて制作ができるようになりました。予約抽選やオンライン受注で「希望が叶わなかった」と、肩を落とされたメッセージもたくさんいただき。様々な対策の結果と、できるだけ多くの人に作品を手に取っていただけるよう、平らな方法を試みたのですが、なかなかどうして申し訳ないです。

さて、そんな難関をぬって、幾名かの料理人たちがご当選者の中にいらっしゃいました。(翻って多くのお店や料理人の方々が残念だった、次回は!と言ってくださり励みになっています)

当日は、混み合うギャラリーの中で、拝見したことのあるお顔ぺぺロッソの総料理長である今井和正氏(Foodion記事参照)が。自らギャラリーで選んでくださるという驚きとともに、お客様と和やかに土鍋を選ばれている姿は、ああイタリアの広場みたいだなあと。(土鍋コッチョリーノ=広場)

池ノ上のトラットリア「ぺぺロッソ」

どうしても食いしん坊の虫が収まらず、イタリア料理「ぺぺロッソ」にいってまいりました。駅から1分の場所にある路面店。店構えからしてワクワクします。商店街に面したガラス窓が魅力的で、このご時世は窓を開けた換気など最高なシチュエーション。

風通しの良さは、店内のみならず、料理に携わるスタッフの立ち居振る舞いや和やかさにも。こういう空気って、絶品料理を何十倍もおいしくさせ、食べ始めたとたん、また来よう!と、確信します。

イタリアの郷土に思いを馳せる

前菜から唸りつづけるお料理。サービスをしていただくマネージャでありチーフソムリエである藤本智氏の説明は大変興味深いものばかり。美味にノックアウトされ、這い上がってフォークとナイフを持ち、またグラスの首をつまみ直すというくらい。

パンは、タイムリーなことに、近ごろ個人的に再燃している米麹と酵母を使ったプレーンタイプと、蕎麦粉を使ったパン。北イタリアでも蕎麦粉の料理を食べます。サラセン人の麦と呼ばれる蕎麦粉は、16世紀にサラセン(アラブ)から渡ってきたもので、小麦が育ちにくかった寒冷地では、蕎麦粉やとうもろこし粉を代わりに育てたと、ミラノの師匠から聞きました。パンに使った麹は、紅鱒をマリネにしたり、食事の途中には麹モクテルが出てきたり!

各料理に合わせたぶどう酒をソムリエにお願いしたのですが、こちらのラインナップもお見事で、書けばきりがない。

パスタはトスカーナのpici(ピチ/うどんのような太麺パスタ)と、カラブリアのstranguylet(ストラングゥイエ/カヴァテッリというパスタ)。

ミラノ修行時代の前に住んでいたトスカーナと、親類のようなイタリア人の家族が住むカラブリアのパスタ。この1年、足を運べず会えなかった人々がチャオ!と、土鍋の中から煙とともに現れたような気が一瞬して。この粋なメニュにグッと胸が熱くなりました。

カラブリアには、血族をバルカン半島に持つarbëreshe(アルブレーシュ/アルバニア人)が住む自治体がいくつかあり、独特の言葉や文化が今もなお存続されています。カラブリアの家族が、その村に連れて行ってくれて、文化を目の当たりに見せてくれたりしたので、感慨深いのです。この土鍋の中のパスタは、彼らの郷土料理 stranguylet(ストラングゥイエ/カヴァテッリというパスタ)であり、羊肉とペペローニ(甘い唐辛子)のソースを絡めた逸品。煙が立ち上がったのは、羊肉を燻したような香りづけを独特な演出でしてくださったということでした。

トルタ ミモザ

ミニ土鍋「世界の友だち」

料理のあとは、料理長の粋な計らいで、特別に土鍋コッチョリーノに入れてくださったドルチェが運ばれてきました。きたる8日の International Woman's Day(国際女性デー)に合わせたミモザのケーキ。イタリアでは、この日に街を歩いていると、誰ともなく Auguri!(おめでとう)とミモザの枝を差し出してくれ、いい気分になったものです。ミモザのトルタは、お店では6日〜8日まで期間限定でいただけるようですよ、ぜひ。(テイクアウトやデリバリーサービスもあり)

そうそう、時にものすごく魅力的なお皿が登場するので「ステキですね!」と言うと、なんと今井料理長メイドだとおっしゃる。なんと、そんな器も中身もおつくりになる方が土鍋コッチョリーノを!「土鍋コッチョリーノがみたいな」と言ったら、もしかしたらお店のどこかに隠れているかもしれません。ぜひお店でごちそうを堪能しながら、こっそり聞いてみてくださいね。

ぺぺロッソで、東京の春と、イタリアの春を楽しまれては。

衛生管理が行き届いている店内では、少人数のお食事も。テイクアウトやデリバリーも積極的になさっており、自粛の厳しい期間も大人気であった理由を実感しました。

コッチョリーノ

我妻珠美

店内予約・テイクアウト・デリバリーなどは PEPE ROSSO HP

各種SNSではおいしいお皿の数々が眺められますよ!

▶︎Instagramぺぺロッソ公式

▶︎プリモ クオーコ

▶︎プリモ ソムリエ

2021年

2月

24日

水

(追記あり)新聞でお会いしましょう!

朝刊でおはようございます!

2月23日(火)、読売新聞朝刊(全国版 家庭面)に、土鍋コッチョリーノ登場いたしました。

先般、個展の開展前日、作品が溢れかえる中でご取材いただきました。深いご理解と、応援の声までいただいたジャーナリストとカメラマン、そして全面的に協力くださったギャラリーEcru+HMに感謝申し上げます。

救ってくれた人たち

個展の数週間前、取材の依頼をいただきました。制作に夢中で、メールに目を通せない日々というのは毎度のことですが、今回は特に、感染症防止のための「予約制抽選」や、ご来廊できない方への「オンライン受注」など、新しく計画、告知すべきことがたくさんあり、実は、いつもの2倍の仕事をしていたため、メールの読みこぼしが沢山ありました。そして、内容を理解して受け入れることさえ、どっちらけになっていたという反省があります。

ゆえに、新聞社の名が入ったメールに返信しなかったという無礼をいたしました。

それなのに、ご丁寧にも、ギャラリーにもお問い合わせをくださったのです。記者のスケジュール、カメラマンの手配などもあっただろうに、私から返答したのは搬入2日ほど前でした。反省しっぱなしです。しかも、制作中の取材は邪魔をするだろう、作品が最も揃うタイミングをみはからっていてくださったようで、頭が上がりません。

トラウマとそして大切にしていること

若いころ、言いたいことがうまく言えず、取材いただいた結果、隠れたい気持ちになったり、作品が違うように伝えられたり、自身の未熟さゆえのトラウマがあり。以来、日本ではことごとく取材をお断りしていました。けれど、上記のような経緯から、反省しながら直感的に、臨もうと思えたのです。(イタリアの地方版とテレビ取材は地元でわいわい祭りのように臨みましたが)

記者、カメラマンのご両者の、なんとも尊敬すべく気持ちのご対応と、インタビューや撮影のスマートさに、逆に学びの時間をいただきました。個展の前日は、本来は、最も疲労に満ち、ナーバスになりがちな日ですが、今までの取材のイメージとは違い、心地よい時間を過ごせました。

取材を上手に沢山受けられている方は、落ち着いた態度で臨まれていますが、私はまだまだ、いや一生ダメでしょう。でも、それでいい。最も大切にしていることは「旅に出るのは作家の分身(作品)であり、作家が表立つのではなく、作品が意思主張して各地で育ってほしい」と切に願っているからです。

最も疲労に満ちた最もまっすぐ前を見た日

今まで地道に歩む中で、長きに渡りコッチョリーノのうつわを手にしてくださった方々へのお礼、近ごろご縁があって巡り合った方々、これからうつわを取る人たちへの挨拶までもが私の仕事です。

さらには、展覧会を企画してくださる関係者各位、私を常に助けてくれるイタリアや世界中に住む方々への恩返しです。マスク姿で作品のセッティングする時節柄、身だしなみを整える時間もありませんでしたが、こっそりと師匠グイド・デ・ザンの作ったピアスをして、イタリア人の友人作家シルビア・ジョルジェッティの首飾りを密かにしていきました。

私の顔は、最も疲労に満ちている日の、最もまっすぐ前を見て、みなさんに感謝した日の顔かもしれません。読売新聞 朝刊全国版の家庭面「スタイルプラス」にて、取材いただいた 読売新聞 崎長敬志氏、カメラマンの奥西義和氏に感謝を。全面協力いただいたギャラリーEcru+HMにハグを。

ギャラリー

開幕前日の様子

2021年

2月

16日

火

オンライン注文制作 完売御礼

ギャラリーの作品完売につづき、オンライン受注についても、5分ほどで完売いたしました。ゆっくりご検討いただけず申し訳ありませんでした。長きに渡り、みなさまに応援いただいたおかげです。

自粛要請が出ている状況下、お客様のご意見を伝え、ギャラリーにはいろいろな希望を叶えていただきました。オンライン受注もそのひとつでした。個展入場の抽選による発奮と落胆、オンラインによる期待と失望について、お礼とお詫びの両方を申し上げます。

30年ほどかけて、一歩ずつ、小さな力ですが、うつわ界を盛り上げてきたつもりです。喜びを申し上げると共に、次回に繋がる残念もお祝いしたい気持ちです。ありがとうございました。

この後は、資料をまとめ、個展中とオンラインの両方でいただいたオーダー制作、おかげさまで個展一回分ほどの量を、6月末までにいたします。大好きな夏が来るので、陽気につくっては焼こうと思います。

コッチョリーノ

我妻珠美

梅の花咲く春に

2021年

2月

12日

金

完売のお礼とオンラインショップのお知らせ

我妻珠美 陶展 −はぐくみのうつわ−

最初の3日は予約抽選で、お申し込みいただいた多くのかたが肩を落とされましたことお詫び申し上げるとともに、ご当選なさったお客様まで、おこぼれになった方へのお気づかいをありがとうございました。小さな一粒まで完売となりました。オーダーにおいても、大幅に数量を上回り、ギャラリーでの受注を終了いたしました。(展覧会は土曜日13日17:00まで)

さて、この時期、様々なご事情で展覧会に出向けない方々、あるいは抽選でおこぼれになった方々、完売でご入手いただけなかった方々へ、ささやかなご提供を試みとして、ギャラリーオンライン注文生産(ご納品は6月末)のお知らせをいたします。

2021年 2月16日 昼12:00より

ギャラリー オンライン受注

(先着順)

※ 数に限りがあるため、

お一人様2点まででお願いいたします。

多くの人にお楽しみいただけますように!

Ecru+HM HPトップページ

▶︎「オンラインショップ」

※我妻珠美へのお問い合わせはお受けしておりません。

ご了承くださいませ。

全作に思い入れがありました。ギャラリーでは、引き続き、わずかですが、お取り置きいただいている大事な作品を展示させていただいています。

花が散った後も実を結び続けます。残り香が漂う空間で、実りあるお話ができたら。次期の種まき話ができましたら。「旅する土鍋」の写真などとお待ちしております。

2021年

2月

07日

日

春のよそおいで

2月5日から予約制(5・6・7日予約制)で開幕した 我妻珠美 陶展 「はぐくみのうつわ展」に、お申し込み、ご来廊ありがとうございます。今回は、かなりの倍率で残念に思われたかたがたくさんいらっしゃると思います。翻って、巡り合わせでお会いできた方々には、そのかたたちの分まで拍手喝采で。

心よりお礼申し上げます。

お申し込みまでいただいたのだから、そしてできる限り多くの方に作品が行き渡りますようにと、なんだか上から目線ではありますが「おひとりさま5点」と個数制限を設けさせていただきました。しかしながら、初日、2日目で、かなり作品が少なくなってしまいました。

初日はギャラリーにあふれるほどの作品を並べましたが、現在は爽やかな春の風が吹いていて、これもまた心地が良いものです。お客様にわがままを言って、ご売約品を展示しております。ご来廊くださるお客様にも、ご覧いただくようご快諾いただきました。

また、アイテム別にオーダーを承っていましたが、こちらも限定数に達したものが多くなりました。みなさまおやさしいので、涙を飲んで今回はあきらめていただき、現物をしかりと目に焼き付けますとおっしゃってくださり、感謝に尽きません。次回をお待ちくださるという言葉は、作り手にとって、何よりの励みです。

とりいそぎ、現在の状況をご報告申し上げます。

全作、思い入れがあり、平等に愛を込めましたので、最後のひとつまで、いや残り香であっても、ご来廊を心よりお待ちしております。ご想像が膨らみますようお手伝いいたしますので、ぜひお声かけください。

コッチョリーノ

我妻珠美

展覧会詳細 ▶︎ はぐくみのうつわ展

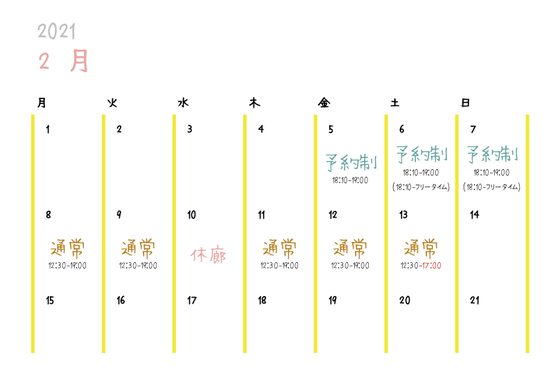

2月5・6・7日 予約制

8日以降(10日休廊)は通常。

13日最終日は17:00までです。

2021年

2月

04日

木

立春を迎えギャラリーも華やかに

たくさんの予約お申し込みありがとうございました

予想を大幅に上まわるお申し込みいただきまして、ありがとうございました。特に初日は、かなりの倍率になってしまい、ギャラリーに抽選を行っていただきましたが、大半のかたが肩を落とされていると思われます。予定を立ててくださったのに、ごめんなさい。そして伝えきれないお礼を申し上げます。

温かいメッセージもたくさんお寄せいただいているとギャラリーから聞きました。後日、ご応募名簿と一緒に拝読させていただきます。我妻珠美からお礼とお詫びのメッセージもできず、申し訳ありません。

8日以降(10日休廊)は予約なしで入れます

どうぞご都合がよろしければ、フリータイムにお越しくださいませ。混み合った場合は、おゆずりいただくこともありますが、どうぞご理解ください。

抽選におこぼれになったかたをはじめ、いらしてくださる方々に、できるだけ平均的に作品が行き渡りますよう、さらに苦肉の策として購入点数を制限させていただきます。

オーダーに関しては、現品が売約済みである場合アイテムによって承りますが、限定数に達しましたら終了いたします。(後日、わずかですが後日ご案内いたしますオンラインでも受けつける予定です)

春という季節に想う

感染症対策として行う新しい試みは不慣れであり、そしてお願いや制限ばかりで心苦しいのですが、ベストを探りながら新しいことにチャレンジしております。

過剰を鎮め、公平性を見直す良い機会となりました。

世界の緊張をほぐすような展覧会になりますよう、たくさん食べて、いつもなら徹夜つづきのところ、今回は体力温存、免疫向上、できるだけたくさん眠り、当日に臨みたいと思っております。簡単ですが、お礼と抱負まで。

コッチョリーノ 我妻珠美

▶︎Reservations are required on February 5, 6 and

7.

Application period: January 23-30 (drawing). For details

and applications, please contact the gallery below. You could go to gallery without reservation on other days! But it’s on sale at the exhibition, I would

apologize when it’s sold out. I’m sorry to say that I can’t replay individually. Thanks for your understanding in advance.

▶ ︎An online shop will be held later. International

shipping is not available now.

Ecru+HM(Ginza)

@ecruplushm_198

URL: https://ecruplushm.com

2021年

1月

28日

木

想いの帽子 (30日ご来廊予約〆切日です)

くるり まわす

世界の友だちに会いに行けなくなりましたが、想いや考えを交換することはできます。土鍋やポットの蓋をくるりと半周まわせば、想いが詰まった帽子と交換できるのです。

どんなことがあっても、地球も想いも、まわっているのです。以前つくった冊子「旅する土鍋」のタイトルを「それでも地球はまわる」としたことを、今になってしみじみと実感しています。

予約 30日まで

個展の前半3日間(2月5・6・7日)は予約制で、申し込みが30日まで。

他の日は予約なしで入れますが、混み合った場合はゆずりあっていただきます。展示即売のため、ご覧いただきたい現物作品がなかったらごめんなさい。

▶︎前ブログ記事

詳細、お申し込みはギャラリーHPへお願いいたします。

開催者として、ギャラリーオーナーもわたし作家自身も、大変心苦しく思っていますが、そのぶん何倍も喜んでいただけるよう準備してお待ちしております。お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、個人へのメッセージが混み合っており、返信いたしかねますのでギャラリーにお願いいたします。

世界の友だちの帽子(想い)をまた交換できる日までの小さな手段!明るい未来!だと思っています。

▶︎Reservations are required on February 5, 6 and 7. Application period: January 23-30 (drawing). For details and applications: please contact the gallery below. You could go to gallery without reservation on other days. But it's on sale at the exhibition, I would apologize when it's sold out. I’m sorry to say that I can’t replay individually. Thanks for your understanding in advance.

▶︎An online shop will be held later.

International shipping is not available now. Thank you.

2021年

1月

23日

土

世界の友だちシリーズに捧ぐ

ご来廊予約のお申し込み開始

本日23日より30日まで、ご来廊予約お申し込み始まりました。ギャラリーがわかりやすい申し込みフォーマットをつくってくださいました。

詳細は昨日の投稿 でお知らせした通りですが、小さな朗報として書き忘れていたのは「18:10-19:00 フリータイム」です。詳しくは、ギャラリーHPにてご確認ください、申し込みフォームに飛べます。

恐縮ではありますが、ご希望日に外れても、5・6・7日以降は予約制ではありません。

世界の友だちにありがとう

毎日ちがうこと

国内外ひっくるめて世界の友だちと、いろいろな料理や文化、果ては日々の想いを分かち合いたくて始めた「旅する土鍋」プロジェクト。夢に描いた構想が2013年から実現しました。お鍋ならどこの家にもあるのに、重いのに、割れるかもしれないのに、土鍋コッチョリーノを持ち運んで旅する理由とは「世界にひとつ」を感じに行きたいから。

いろいろな場所に住む世界の友だちは、いろいろなことを教えてくれます。

世界はどんどん未来化、安全化して、それはそれは素晴らしき発展だと思います。しかし一方で、便利だよ!と話題にあふれるもの、皆と同じものを買って、わいわいして、それは安心感を分かち合ってるのではないかと懐疑的になることがあるのです。贅沢すぎるのではないかな。だから「世界にひとつ」をつくっています。

世界にひとつ

世界の友だちは教えてくれます。贅沢がしあわせでないことを。

土や火や水があることに感謝し、太陽や月や星の灯りを喜びます。そして、毎日ちがうことがすばらしいと思うのです。それらは「世界にひとつ」なのに。

コッチョリーノのうつわも「世界にひとつ」です。形も絵も色も、すべて一度切りのことが重なって誕生します。私たち人間と同じです。ご縁あってコッチョリーノのうつわを手にとっていただいたら、ぜひそれを感じてください。そして、育んでください。

生活に「世界にひとつ」を加えることで、食や料理のマンネリズムから開放され「明日は明日の風が吹く」と口笛を吹きたくなるでしょう。明日も、皆と同じではありません。あなただけの「世界にひとつ」です。

2021年

1月

22日

金

予約お申し込みはじまります「ひとりぶんから世界に育もう」

大切なお知らせ「予約申し込み」

明日から「ご来廊の予約申し込み」(23日〜30日)がはじまります。

2月5・6・7日は、お申し込みをいただき、抽選予約制とさせていただきます。詳細、お申し込みはギャラリーHPから。心苦しい限りですが、ご了承、ご協力お願いいたします。個人へのメッセージは返信いたしかねますのでギャラリーにお願いいたします。

「ひとりぶん」を大切に

今までも、お並びいただきお待ちいただくのは申し訳ないのと、混乱を回避するため、初日は整理券を配布したり工夫をしていたのですが、今回は、初日から3日間、さらにお手数をかけします。3日間で入場できる人数が減ってしまうことは、お客さま、作家ともに拳を握って耐えるところでしょうか。

ああ、心苦しい。みなさまお忙しい中、ご来廊に時間を使おうと気持ちを寄せてくださるるのに、ご希望に添えないという可能性が発生するということです。しかしながら、諸々の心配をおかけするよりも、まずは「ひとりぶん」の安全を、そして世界中の安全を育もうと、長年のキャリアを持つギャラリーオーナーと作家で話し合い決めました。

「ひとつぶん」から繁茂する

今までも、接客待ちでご迷惑をかけていましたが、その間、お客さま同士が「コッチョリーノのうつわ」という共通の話題でお話しされているのが、ギャラリーに草木や花が繁茂するような雰囲気で、大変ほほえましかったのです。

栄枯盛衰。1年間、この状況で仕事をしてきて、同じシーンに戻ることを望むばかりではないと思うようになりました。世界中の友だち、お客さまが、確実に「ひとつぶん」の種を世界中に蒔いてくださっているのです。数年後には、想いもしなかった美しい庭が目の前に広がるのかもしれません。

2021年

1月

15日

金

「はぐくみのうつわ展」大切なお知らせ

ギャラリーと相談を重ね、感染拡大防止を考慮し、下記の通りで個展を行うことに決定いたしました。みなさまの静粛な気持ちを乱さないように、しかしながら、こんな時だからこそ、工芸、アート、芸術の温度を伝えたいと思っています。

永遠につくり続けられるわけではないからこそ、「今やれること」「今しかできないこと」として、今のコッチョリーノに込めた想いをお楽しみください。

お手数をおかけすること、少人数制になるためご希望に叶わないことがあるかと思うと大変心苦しいのですが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

以下、ご一読ください。

●「ご予約 」(応募期間:1/23日〜30日)

お申し込みの方法・応募ページはギャラリーEcru+HMのHP をご覧ください。

●「オンラインショップ(先着順)」

ギャラリーHP内にて開催予定です。現在、日程について検討中です。会期後半、または会期後を予定しており、ご来廊客が優先となりますので、オンラインでは、定番作品と、今回の展示作品一部のオーダー受付を個数限定で予定しています。(過去作品のおつくりはしておりません)

●「お問い合わせ」

ギャラリーにお問い合わせくださいますよう重ねてお願いいたします。

あとがきコッチョリーノ

心苦しいお願いの羅列になってしまいました。

新しい世界に入るときは、神聖な門をくぐるときのように、見えないあなたに、見えない時代に頭を下げて、迎え入れてもらうものなのだと思います。失敗もあります。そのときは、また頭を下げて迎え入れてもらうつもりです。

長期戦となり、業種、環境、地域、状況に限らず、全員にエールを送り合う時代です。すべてを平らにすることはむつかしいと思いますが、この苦境は、以前の「平等」や「平和」が、本当だったのか問われる機会だったと思っています。この1年間、いくつかの展覧会を乗り越えながら、作品をご紹介する方法をずっと考えてきました。「時間はあったのに」よくこの言葉を聞きますが、当事者になってみると「さようならとこんにちは」を同時に運ぶことがどんなにむつかしいか分かりました。

陶芸は、うつわを紹介することは、その中身まで伝えることは、わたしの糧であり、生きるための仕事です。新しい門がそこにあるから、くぐります。

ご来廊くださるお客様につきましては、ご無理のないよう、安全第一でいらしてください。

コッチョリーノ 我妻珠美

2021年

1月

05日

火

「はぐくみのうつわ」新しい気持ちで21年目を迎えます

しのぎを削った20年

旧年中はお世話になりました。

イタリア弟子修行から帰国後、みなさまに助けられ、応援いただき、進んできました。

昨年は、独立工房を設けて20周年でした。土鍋冊子を一新してポップアップパーティしようなどと、考えていたのですが、暗雲が晴れることなく年を越してしまいました。

よいしょと苦労して登り、ふわりと越えた20年目

ミラノの師匠は(照れながら覚えていないというけれど)、帰国の際「独立工房が10年続いたら報告に来て」と言いました。渡伊の切符にはギュッと目をつむり、倒れそうになっては起き上がりながら、めでたく10年経過。しかし、その時期、思春期の入口に立つ息子あり。ここで息子を置いて渡伊するほど人生急ぐことはないなと、わたしには珍しく冷静さが優先されました。

その後、2013年、晴れて渡伊。師匠と13年ぶりに再会して、工房継続の報告ができました。幼少期から料理と洗濯を教え、親が不在でも生きてゆけるよう育んだ甲斐あり、以来、子どもを置いて、毎年「旅する土鍋」プロジェクトとして数ヶ月イタリアに滞在するルーティーンを続けることができました。

人生の計画なんて、大きな山に登るようなもので、描いた通りに進まない。見えない体調が顕れたり、知らない風が吹いたりする。ひとりの一歩があれば登れるわけではなくて。予期せぬことだらけ。

20年目はふわりと越えていきました。

小さくてもコッチョリーノ

21年目も、暗雲は晴れません。

しかし「陰翳礼讃」という感性を持つ私たちだからこそ、この明確に見えない道を、美意識に変えてみることができるのではないか。とにかく、つくるのです。

工房といっても、自宅の一室に窯を置く狭小空間です。もっと広い工房を持つことが夢でしたが、そんな現実を考える間もなく20年は過ぎました。だから人生は長いようで短いのです。

狭くたって、個展のための作品を100点、200点と生み出します。制作と料理は似ていて、狭小空間だからこそ、合理的な脳が育まれるようで。どんなキッチンでも料理がつくれる気がします。なにより、自宅の一室に工房があったから、息子の子育てと両立できたのかもしれませんね。

20年はそれぞれです。人は成人となり、まだまだ山を登ります。コッチョリーノはまだ師匠を仰ぎますが、ここからは懸命に登った20年という山を、ゆっくり降りる段になりました。しかし下山とは、目標を降下させるという意味ではありません。登山を趣味としていたので確信しています。

いよいよ柔軟性が試される時期です。

自然だ、愛だ、平和だ、平等だと言うことは簡単だけど、勘違いしていることもたくさんあるなと思います。本当の山と平らの意味を噛み締めて、達成感に満ちる毎日を楽しもうと思います。

来月の個展開催の方法については、日々変化する状況に、柔軟に対応できるようギャラリーと検討を重ねています。こちらのHPブログのほか、下記のSNSでも最新情報を発信していきます。

2020年

12月

23日

水

土鍋でカレーを温めるだけでごちそう感

土鍋の保温性とごちそう感

今年は制作が押しているので、特別な大掃除もできず、年末感がまったくありません。冬の寒さも年々ゆるんでしまい感染症しかり、大きな地球のご機嫌が心配です。

昨晩の残りのカレーをミニ土鍋(ひとり分)に入れ、焦げないように温めます。ごはん(我が家は玄米です)をポトンと入れて、溶けるチーズも入れて蓋をして極弱火で数分。最高なお昼ごはんが完成しました。土鍋の保温性には日々感激しています。火からおろしてポットカバーなどをかけておけば、なお冷めにくいです。ものすごいごちそう感にあふれますので、お試しあれ。

地球のかけら

お鍋も、ラップも使わない。余計な電力も使わず、ごちそうさまをしたら小さな土鍋ひとつと、木のスプーンをささっと洗っておしまい。気分よく、午後の工房がんばれそうです。

陶器のかけらを意味する「コッチョリーノ」は、大きく視点を広げて「地球のかけら」です。

あとがきコッチョリーノ

▶︎定期的にドキュメンタリー映画を観に行っています。先日は「シード〜生命の糧〜」を鑑賞。▶︎わたしを含めて、畑で野菜をつくる人が増えたのはうれしいことですが、野菜や果物も、生き物です。命を無責任に育てたくないなと思って、命の源である「種」のことを知るために観ました。▶︎近視眼的にならないよう、可能なかぎり、ドキュメンタリー映画は観賞会に出向くのが好きなのですが、オンデマンドなどでも観られる映画だと思います。とても美しい映画です。種のことはもちろん、感染症のことなども冷静に考える機会となりました。

2020年

12月

17日

木

世界のスープ図鑑より ポルトガルのスープ

料理本がたくさんある中で

「世界のスープ図鑑」佐藤政人 著 (誠文堂新光社)。

佐藤氏は、昨秋の出版後、写真展が開催されている期間に来日され、土鍋のワークショップにもご参加くださいました。まさか、そのあと、こんな世界になるなんて思ってもいなかったわけで。遠い昔のように切なくなる胸を押さえながら、早く世界が開かれますうようにと、この1年間でもっともページをめくったレシピ本かもしれません。つくれなさそうなメニュがあっても、最初から最後まで読んだし、気が向いたら何度もページをパラパラとランダムにも読みました。

図鑑と題するだけあって、厚みが3センチもありますが、ペタンとページが寝る綴じ目になっており、読めば読むほどページごとにきれいに開きます。数冊、贈り物にもしました。手にとった人たちは声を揃えて「図鑑みたいでうれしい」(タイトル図鑑よ!)と抱きかかえます。そして、本棚の一番いいところに置こう!なんて言ってくれます。

ポルトガルのスープ「カルド・ヴェルデ」

スープ「カルド・ヴェルデ」(温かいグリーン)は、簡単という理由が一番なのですが、もう本を見ないでもつくれるようになりました。食材の切り方や量、水分や塩の量も適当です。それでもできてしまう。それが家庭のマンマの味(郷土料理)なのかもしれません。

本来の材料「コラードグリーン(葉物)」は手に入らないので、店頭でケールを見つけると、このスープをつくろう!と思うのです。ほか、チョリソーが要となるのですが、アイルランドの塩豚やイタリアのスペック(ベーコン)、そしてこのレシピに出てくるチョリソー(腸詰)などは、見つけられても高価。出費を覚悟すればなんでも手に入る、やろうと思えばつくれる日本ですが、家庭料理をサッとつくるのに、それはないなあと思っているので、ちょっとだけ良さそうな粗挽きソーセージで代用。永遠に本場の味が再現できないけれど、これも、心おどる「夢みるメニュ」の醍醐味なのです。

夢みるメニュを本棚に

隅から隅まで読める料理本が好きです。

料理を主役にして展開される物語的なレシピや紀行が好きなのです。

「時短だ」「便利だ」「楽ちん」みたいな現実だけのものより、たとえ自身がつくれなくても、いつかつくりたい「夢みるメニュ」と、これならつくれる「現実メニュ」が交差している料理本は奥深い。夢は読み、現実はつくる。料理本というのは、著者のお人柄も香るのですよね。

あとがきコッチョリーノ

▶︎今週は「利他と料理」土井善晴・中島岳志(ミシマ社)と「世界の台所探検」岡根谷実里 著(青幻舎)を一気読みしました。▶︎窯たきが迫っていたので、工房で仕事しながら読破。▶︎後者はタイトルの通り世界の台所をめぐる話とちょっとしたレシピ付き。泣かせる物語でも切ない旅物語でもないのですが、90年代を過ごしたイタリアの台所から、2013年から毎年イタリアをまわった「旅する土鍋」の台所が走馬灯のように頭をめぐり、寒い工房で鼻と目がジーンと熱くなりました。この中から何か料理をつくったら、感想を少し添えようかと思います。▶︎さて、休憩時間終わりです。工房に戻ります。

2020年

12月

15日

火

「きょうの料理」堀江家のミネストローネとカップ

料理研究家である堀江ひろ子さんと後藤アナが登場する「きょうの料理 −父さんのきょうからキッチン−」(12月15日21:00放映/16日11:00再放送)は、クリスマスに向けてグラタンとミネストローネでした。そのミネストローネのうつわとして「カオカップ」使っていただきました。

堀江家の母娘は、コッチョリーノの展覧会ごとに、土鍋から小さなお皿まで、実はいろいろなうつわを選んでくださっていて、カップはその中のひとつ。取材、料理教室、各所でうつわを使ってくださっているのです。お忙しいのに毎度足を運んでくださる展覧会では、その場にいるお客さまに笑顔で料理のコツなんか教えてくれちゃったりして大盛り上がり。おばあちゃま、お母さま、そして「旅する土鍋」もご一緒した娘さわこ、料理家が三代つづく理由は、大家族全員ふくめてお人柄だと思います。

放映の前にお知らせすればよかったのですが、すっかり遅くなりました。

今ならまだNHKプラスというアプリで再放送(無料)が観られるようです。

直火、オーブン、もちろん普通のカップとして使えます。お茶やスープとしてだけでなく、スープを温め直したり、少し根菜を煮たい時などミニ土鍋としても使えます。

同じものではありませんが、次回2月の個展でも「しのぎカップ」(カオカップやワンコカップ)のほか、もうひとまわりサイズアップした「スープカップ」(定番)を並べる予定です。

2020年

12月

13日

日

内側を想ってろくろをひく「はぐくみのうつわ」

内側をはぐくむ

外側だけみて急ぎなさんなよ。

そんな声が聴こえる、ろくろの内側から。

今、世界はだれもが正解がわからない状況にいて、きっとこの先も正解なんか表れないでしょう。事実と虚構、それは内側にあるのではないかな。過度に期待はせずに「願い」生きているというのが「本音」でしょうか。未来に生きようとしている人は、外側が閉ざされていても内側をはぐくんでいるなあと感じます。

うつわは内側を想ってつくる

ああいう形になあれと、ひとつひとつ内側から「願い」をこめながら土をひきます。ろくろびきのうつわは、内側を考え、内側からはぐくむオブジェクトです。外観デザインは使い勝手や景色として想いに残るものなので、内側から形を生んだら、外側にも注力します。

茶碗や鉢、土鍋の本体などは、ろくろの上で土を上げてゆき、中身を想像しながらひきますが、土鍋の蓋というのは「逆さま」です。湯気がどう上がってまわるか逆さまの「裏側」を想像しながらひくのです。なに言っているのか?って感じですね。動画でごらんください。

想像力は、内側にあり、ときに逆さまなんです。

2020年

12月

09日

水

焼かない土鍋クリームドリア

代替の思考と土鍋

電子レンジが壊れて2ヶ月くらい経つだろうか。

すっかり「ない」に慣れてしまいました。慣れたというより「代替」の思考がよく働くというか。とにかく発想がわいてきて、そうなると土鍋の存在が本当にありがたいのです。

情緒と土鍋

わたしたちは本当に忙しすぎる。

子どもを育てて仕事して、実に時間がなかったことを思い出します。子どもが育ったら育ったで、もっと仕事をします。生きるのに大変お金がかかる世界に住んでいるからかもしれない。

「便利」は、どんどん求めてしまうもので、行き着く先は「なにもしない」ということ? 「便利」を「情緒」に置き換えらればこれ以上のことはないけれど、毎日そんな余裕があるわけでもない。けれども、はたらく土鍋を見つめていると、「まあ、ゆっくり」「このくらいでしかたない」と、いい意味でレベルを下げて、余裕を生み出すことができるなって思うのですよ。

こっちの方がイイ、それはダメとか、先を越す、追い越されたという、時間の速まわし的なものが、どんどん情緒をなくしてゆくのではないかな。

土鍋は温まるのが遅いです。それが魅力です。人生の中で大きく見れば大したロスでもない。土鍋を見つめている時間はその代わりに情緒をくれると思うのです。子どもは空腹に泣くかもしれないけれど、時間の価値を教えないと、先の未来が不安だなぁって思う。発酵が見直されているのも、時間をかけて生きているものが愛おしいと気づくからではないかな。わたしは、即席ラーメンだって、インスタントスープだって便利だからいただく。欠けた情緒を、時間をちょっと戻すように、土鍋やうつわで補うのも悪くない。

さて、壊れたものはオーブンレンジだったので、オーブンがないのはさびしい。どうするかな。

冷凍ごはんと土鍋

最後に、電子レンジなしでも、冷凍ごはんをおいしく食べる案。以前は、余ったごはんや冷凍ごはんを一度解凍してドリアをつくっていたのですが、今回は冷凍ごはんをそのままシチューに入れます。そんな日のために、小分けに冷凍すると便利です。

①残ったシチューに冷凍ごはん入れて閉蓋して温める。

②ぷくぷくしたら焦げるサイン。底からかき混ぜて数分。

③火を消して閉蓋20分くらい放置。

④再び温めなおし、コンソメ1/4カケ(または塩)、仕上げに胡椒、最後にチーズで閉蓋。

あとがきコッチョリーノ

▶︎イタリアに「旅する土鍋」巡業するときは、電子レンジや道具に頼る料理はできません。どこの家庭にもそれがあるとは限らないからです。▶︎今夜は父の命日ですが、特別なことはしません。故人はお寿司が好きでした。とても忙しい日でしたから、買ってきたお寿司を食べるでしょう。情緒はうつわで補う予定です。

2020年

12月

01日

火

野菜のスープとアマルフィの風

トマトの香りとアマルフィ

晩秋から冬に変わりましたね。

ブロッコリーの芯と、ひよこ豆の余りと、ほんの数センチだけ残ったベーコンがあったので、ジャガイモと玉ねぎを足して、あたたかい野菜のスープに。トマト缶を加えてくつくつ煮ていると、冬だというのに、あの日のアマルフィの熱い風をふいに思い出しました。

「海の上のガラス」という名の町

たまには、コッチョリーノでないうつわもご紹介しましょう。

ナポリのアマルフィ海岸沿いを南東に行ったところに、ヴィエトリ・スル・マーレ(地図)という陶器の町があります。海の上のガラスという意味の名がついた、陶工房がたくさんある小さな町。今や観光地であり、陶器としては「ザ・イタリア土産」といった印象かな。風光明媚な町のあちこちに、陶タイルやオブジェが置いてあり、店先には庶民のうつわからアーティスティックなものまで並んでいて、日本でいうと有田や伊万里の町に似ています。

何度もこの町を訪れたことのあるイタリア人のルイーザとスザンナとわたしの3人は、クルマでわいわい出向いたわけですが、断崖絶壁の町にたどり着くまでに、何度も大きな観光バスとすれ違い。これにハラハラしていたのはどうやら私だけだったようで。

大海原を渡ってきたうつわ

町の店先には同じような絵柄のうつわが並びます。

友人が買ったことあるという工房に入り、赤で青のポイントが入ったニワトリ絵のうつわを選びました。「重いから1つか2つしか買えないな」というと、友人らは「送っちゃいなよ!」とあおり、店主はいい調子でそれに乗り「アメリカや日本にナンドーモ送ったことあるからダイジョーブ!」と鼻を天井に向ける。「わたし陶芸家なんで逆に聞きたいんだけど、日本からイタリアに送って割れなかったためしがない」と話すと、「ダイジョーブ割れたことなんてないっちゃっ」みたいなことをいうので、信じた。いや、胸騒ぎはしたけれど、信じました。

「じゃあスープボウルとディナープレートを同じ柄で6枚ずつ」と、そこにいた職人に言うと、「マカセトケー窯で焼いたら送るよ」と、満面の笑みで、大変うれしそう。そのわりに1ヶ月後、帰国すると、まだ荷物は届いていなくて、ハラハラとワクワクでその到着を待ちました。

ある日、大きな段ボールが届きましたが、なんだか嫌な予感がして、開封前、開封中、開封後と、写真を撮りました。ああ、予想通りというか、予想以上に、大皿はすべてわれ、ボウルもいくつか割れていました。あああああ〜。すぐに工房に写真を添えてメールをしたけれど、返事はなく。あと1週間、いや2週間待って返事なかったら電話するぞと思っていた頃、もうひと箱、届きました。中身は、注文通りの数。「もう一箱、届きましたけど」とメールすると「弁償だ、割れた品は送り返さなくていい」とのこと。

もう一回、あの町に行ける日が来るといいな。

金継ぎをして一枚持って行こうかな。

ありがとう。また会える日まで。

2020年

11月

18日

水

「旅する土鍋 丹後半島①」-海と空の丹後半島 -

希望への足あとつけよう

工房20周年にもかかわらず、春夏と今年は旅とプロジェクトを自粛していましたが、この秋、友人の計らいで「旅する土鍋」のご縁をいただきました。先方の町や宿にご迷惑をかけぬよう安全第一で。プロジェクトは人を集めず、こっそり「下見」という気持ちで。次への「希望の足あと」をつけてこようと思って、焦らず穏やかな気持ちで向かいました。

ご縁をつなげてくださった友人と相談し、浅めの中型「土鍋(3合炊き)と、火にかけられる「ポトル」をカバンに詰めて、丹後半島に舵を切りました。

丹後半島の漁村「井根町」

朝の光のなか家を出ましたが、日没の1時間くらい前にようやく到着。

新幹線で京都に着き、土鍋入りのスーツケースを久しぶりに早足でひっぱり、福知山線「特急はしだて」に乗り換え、これまた小走りに丹後鉄道「丹後の海」に乗り継ぎ、そこから丹後海陸交通ローカルバスにゆられて1時間。わりと空いた、いや貸し切りのような丹後鉄道やバスで、丸一日の移動。

若狭湾にたどり着いたところで、駅前の定食屋さんで大きな焼き魚を二尾とわたしにとっては大盛りごはんを食べたので、遠足のおやつは無用でした。

特筆すべくポイントは、福知山から乗った丹後鉄道「丹後の海」がインダストリアルデザイナー水戸岡鋭治氏デザインであり、驚くほど上質であったこと。ご時世柄、車掌さんに話しかけて良いものか迷いましたが、車内のオブジェについて遠慮ぎみに質問したら、降りるまでずっと説明してくれました。旅人を待ってくれていたのか、拒まれているのかは、マスクの下に半分隠れた笑顔でもわかるものです。この旅の不安が一気に吹き飛びました。

秋の日は釣瓶おとし

「秋の日は釣瓶おとし」とは、なんて美しく切なくこの時季の日の入りの速さを表現したものだろうと感心します。お世話になる宿 CAFE&BB guri に着いて、土鍋の無事を確認し、コーヒーと手づくりケーキをいただくころは、窓からかろうじてオレンジ色の夕陽が弱くさしこむ時刻でした。

CAFE guriの千明さんの地元の食材を使ったケーキメニュからひとつ選ぶのはむつかしいのですが、柿好きなので「丹後の柿のタルト・タタン」を。guriブレンドは、なんと「ポトル」(コッチョリーノ作)で淹れていただきました。夕陽の残曛(ざんくん)と、CAFEguriの當間千明さんの笑顔は心地よく、こんなに悩ましい時期に、この町に迎えてもらえたことが、胸が熱くなるほどうれしかったのです。

CAFE&BB guri

CAFE&BB guri

古民家を改修した一組限定B&B。建築家のご主人が手がけたお部屋のセンスは、良き伊根の古民家を残しつつコンフォータブルな居心地。今回は、ご時世柄、泣く泣く一泊でしたが、檜のバスタブやお布団の心地よさに、長居したくなる宿です。朝食は、カフェメニュ同様、すべてパートナーの千明さんの手づくり。地元の食材を使った皿の数々に歓喜をあげてしまうほど。感染症対策も、充分にお気を使っていただきました。

小さな町だからこそ、現在も生きる漁村だからこそ、一日のはじまりとおわりも都会とは異なります。観光客の時間刻みや、声のトーンで過ごしてはいけません。旅とは「その地の人々の暮らしに耳をすませること」が最大のマナーであると思っています。加えて、大変むつかしい感染症に悩む時代です。地方の活性と、その反面にあるリスク。誰も正解はわからない中で、「考え方について対話すること」で、互いの安心と安全を確認しあい、充分にふるまいやケアに気を配らなければ。

感染症の拡大がおさまらないゆえに、観光地の暮らしが心配ではあるものの、この先は出張や旅を控え、活動範囲をまた自粛しなければならない時がきてしまいました。お取り寄せなどして最大に応援してゆきたいと思っています。感染症がおさまったら、ぜひとも伊根に出向いてみてください。

次回は、地元野菜を盛りつけていただいた土鍋、朝の浜売りなどについて。

2020年

11月

06日

金

食・文化 みんなで元気になりたい!

みんなで元気になりたい

自分の職業である陶芸について、ただただ土と形のことばかり考えていても、つまり自己防衛ばかりでは、文化の向上はなく経済も回らないでしょう。

文化を質よく元気にするためには、食、産物、工芸など、互いに応援エールが交わせてこそだと思っています。うつわの制作でてんてこまいになり、その余裕がなくなる期間ももちろんあります。しかしながら、どこかのタイミングで、自分の陶芸道から脇道にそれ、それぞれの文化にあいさつをしに行くと、刺激的なチカラをもらうことができます。

今年はあきらめかけていた「旅する土鍋」。

安全第一のなかで、日本のおいしい宝を探しに、西に向かおうと思っています。

静かに、強い意志を持って。

イタリア料理週間2020

さて話は、イタリア大使館とイタリア文化会館主催のイベント「イタリア料理週間2020」。

EPAの施行(外務省HP参照)は、欧州をはじめイタリア食材(農産物の輸入)に頼もしさを与えてくれた一方で、日本の農産物への応援も忘れてはいけないと、より強く思うようになりました。良好なバランスをうまく取りながら、互いの「文化」を応援していきたいと思っています。

自身の中では「日本の農作物」と「イタリア文化」を応援する週間という気持ちです。昨年は「ペッレグリーノ・アルトゥージに捧げる一日」イベントに参加し、カーザ・アルトゥージから来日したシェフのパスタづくりや、アルトゥージ著 La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene(イタリア料理大全)の邦訳出版講演会に参加しました。

あいにく今年はおいしい試食などできませんが、カルミネ・アバーテ著 Banchetto di nozze e altri sapori

(邦題:海と山のオムレツ)の講演会に参加します。古くから毎年世話になっているイタリア人家族がいるカラブリアの話です。会いたくなってしまい生唾どころか目には涙が浮かんでしまう...。

日本の心とイタリアへの想い

さて先日は、イタリアンレストラン Domenica D'oroドメニカ・ドーロのコース料理と 成龍酒造(伊予賀儀屋/御代栄醸造元 公認の日本酒コラボイベントに参加しました。

岩本光史シェフの故郷である愛媛県西条市の食材や、瀬戸内の魚をふんだんに使ったメニュ、西条市のおいしい天然弱軟水でつくった加儀屋の日本酒。愛媛と東京を頻繁に往復していらっしゃった醸造元の首藤氏は、今年の移動自粛以来、初の上京だそうで、溢れ出るパッションで説明くださいました。

わたしの中の、日本を大切に想う深い心を再確認すると同時に、イタリアへの想いをあらためて抱き寄せる大切な時間となりました。そして同じくイタリアを想う友と、日本酒に通暁する友人と、楽しくおしゃべりしながら、いろいろと考える夜になりました。

写真は選びきれなかった写真の中から。

トレンティーノ・アルト・アディジェ州で修行したシェフ特製「北イタリア風 自家製ハム(八ヶ岳の工房仕込み)」と「瀬戸内産のサワラの酢締め炙りカルパッチョ」とシェフの故郷「西条産カブのマリネ」、秋のドメニカ・ドーロのドルチェといえば「みりんのソースの特製モンブラン」。そして加儀屋のオススメ4種の日本酒。

ただでさえ予約でいっぱいなレストランなのに、感染症対策のため、座席数を大幅に減らして営業なさっています。秋も冬も大好きなエリア外苑前駅からほど近いレストランです。

おまけ!国産チーズのお気に入り

臭くて個性あるチーズが大好きな我が家ですが、さっぱりフレッシュなチーズでお気に入りを見つけました。脂肪分ゼロのフロマージュブラン。ヨーグルトのような酸味あるフレッシュチーズ。

「蒸し野菜のサラダ」にかけて、塩とオリーブオイルを少し。「野菜とチキンのトマトスープ」の上に添えて。リンゴジャムと一緒に「パン」につけたり、いろいろな食べ方をしています。

2020年

11月

03日

火

アニュアルな開放創作「着想は眠らない」

開放創作と循環

参加していた公募展「着想は眠らない 第8回」が終了しました。

場所は、蓼科の森の中にあるギャラリー。

第1回から参加しているこの展。夏が明けたこの頃は、長期イタリア滞在から戻り、多々の制作が積み重なっている頃なのですが、この展覧会には、どうにしてもこうにしても着想勝負で参加しています。通常の陶芸道から脱輪するくらいの心持ちで。

ところで、この森には、5年前に設置したいくつかの「陶のおめんちゃん」が、積雪や氷結、台風などの暴風雨に耐えながら棲んでいます。四季の彩の変化や、森の倒木や落雷をじっと見ているだけでなく、この展覧会に参加する大勢のアーティストの作品を見守っているような気がします。

(土鍋コッチョリーノの耐熱性、耐冷性の実験でもあります)

うつわという「実用」の創作には、楽しみと喜びの中に、それなりの責任というプレッシャーが知らぬうちに山積します。そこには、それをやっつけようとする無駄なプライドが宿りがちで、その作用は、創作の筋肉を固め、発想の循環が悪くなるような気配を感じます。

年1回、この公募展への参加は開放創作。コリをほぐし、循環をよくするだけでなく、うつわ制作の発想へとつながるのです。だから値段はつけていません。こわれてもいいから価値をつけません。

今年の作品は「それでも地球のかけらはまわる」で、人間が「はいっ!」と手を叩けば動き、木の枝で調教しないとすぐサボるような動くおもちゃをつくりました。でもね、本当は逆で、人間なんておちょくられて生きている。地球をはじめ、なにもかも人間の思うようにいうことなんてきかないのです。

|

「着想は眠らない 第8回」 テーマ:ちきゅう 2020.10.09-11.03 金土日・祝日開催 11:00-17:00 ※感染症防止のため完全予約制 ※最終日14:00アーティストトーク(関係者のみ) |

2020年

10月

30日

金

カブのミルクスープ

カブが大好き。

春のカブにはみずみずしくて果物のような魅力があり、秋冬のものは、甘く味わい深さがあるので、ポトフやシチュー、蒸し物などに活きますね。

野菜は「まるごと」使いたい派で、皮をむくかむかないかは、プロの料理家の「最上級」というこだわり以外は、お好みだと思います。特にカブの皮は柔らかいのでまるごといただくことが多いのですが。ミルクスープだけは、皮をむくことが多いです。食感と皮下の苦味こそ魅力的なのですが、ミルク仕立てのやさしさを優先したいから、皮をむくという感じでしょうか。

昨夜は5人前くらいの量をつくりました。

残りを「土鍋コッチョリーノ2合のサイズ(赤)」に入れて温め直していただきました。

職人のなんちゃってレシピ

いつもの、分量も分数もないレシピです。

①土鍋にオイルを敷き、みじん切りタマネギ、セロリ、白菜の白い部分を炒める。キューブ型に切ったベーコンも加えて炒める。

③野菜がひたひたに浸かるくらいの水を①に入れて、塩をふり中火で蒸し煮。(おいしい出汁!)

④ほんのりとろみ(※1)をつけるため③に米粉を入れて混ぜる。(3人分:大さじ2くらい)

⑤串切りにしたカブを④に加え、さらに水を加えて煮る。

⑥カブが柔らかくなったら牛乳(または豆乳)を入れ温め(※2)、塩こしょうで味を整える。

※1 とろとろにならなくても、なんとなくミルクが「おっとり」するのと、より野菜の味を包みこむスープになるような気がするので入れます。

※2 牛乳(豆乳)は沸騰させないように、グラッと動いたくらいで火を止めるといいでしょう。

最後に、隠し味も書いておきますね。あればお試しを。

カレー粉ひとつまみ、おろし金ですったナツメグ粉を入れています。

2020年

10月

21日

水

ほおずきチョコのこどもたち

夏が終わって秋が本番になるころ、毎年、公募展「着想は眠らない」の作品納品で長野県におじゃまします。粗末ではいけませんが「いいものをつくるぞ」と力んだり、相手に期待したり、想い描きすぎたりして、どこかにしがみついたりすると、ふと気づいた時、近視眼的でおもしろみのないものになっていることが往々にあります。この作品を納品するころ、甘酸っぱいほおずきを頬ばるんだ。そんなちいさな思いくらいが、作品を丸く、赤く染めるのでしょう。

今年も、公募展の納品を無事に終え、生産者の名前が記された大粒のほおずきを買うことができました。サラダにしようか、ジャムにしようか、いやそのままパクリが一番だなと思いながら。結局、毎年チョコをコーティングしたエレガンスな鬼灯に仕上げています。

なぜ毎年このチョコをかぶったほおずきをつくるのか。

話はイタリア在住時代に飛びます。秋のセンチメンタルな夕刻、オレンジ色のミラノ街。ちいさなケーキ屋さんのショーウィンドウに並んだその姿に目をうるませたことを思い出すのです。子どものころ舌で鳴らして遊んだほおずきの郷愁感と現地のエスプリが混じり合ったそのお菓子。その名が「アルケケンジのチョコレートがけ」(alchechengi al cioccolato※)と知ってからは、勇敢な男のたち(ちいさな賢者)が歩く姿に見えてきたのですよ。そんな日の、想いを動画に込めて。

※ナス科の野菜にカテゴライズされる「ほおづき」の学名はalkekengi

2020年

10月

17日

土

池波正太郎風 湯豆腐のススメ

急に寒くなりましたね。

たちまちお豆腐の食べ方が、冷奴から湯豆腐になりました。

今日は、久しぶりの「陶芸職人のなんちゃってレシピ」を。

湯豆腐ですから、レシピというほどのものではありませんが、池波正太郎風といういわくつき。時代小説はいまいち苦手で、彼の小説も親しんできたとは言いがたいけれど、食の話だけは好きで、確か最初に読んだのは大学生のころでした。記憶の片隅に、いつも湯豆腐の描写があって、その中の大根が「おろし」だったか「削ぎ切り」だったか、はたまた「千切り」だったかよく覚えていないわけで。今回は「削ぎ切り」ですが、「おろし」もおいしいです。「剣客商売」か「食卓の情景」「食卓のつぶやき」か、どこに書いてあったろうか。ひっぱり出して読み直し、後日ご報告することにします。

とにかくお金がなかった学生時代、友人とアパートに集まってお酒を飲みながら食べるのに、豆腐と大根はうってつけでした。昆布と湯豆腐だけでもじゅうぶんなのだけれど、そこに大根を入れると、胃袋が「満ちたりた〜!」となりました。(当時、ザ・ルースターズというバンドの歌詞に影響されていたのだと思います)豆腐と大根ふたつの食感の楽しみと、そして何より甘さが増すような気がします。

ポン酢とカボスを絞っていただきました。おいしくて、生姜もネギも忘れていただきました。

では、いつも通りなんちゃってなので、分量や分数はありません。あしからず。

昆布の敷布団と、削ぎ切り大根の掛け布団という感じでしょうか。豆腐が両ばさみでふっくら甘く仕上がりました。大根も薄切りなのですぐに柔らかくなります。

キッチンのコンロでつくって食卓に出し、15分くらい経ってもまだまだ豆腐はホカホカでした。寒くなったら、是非とも卓上コンロで飲みながら調理する楽しみも。

2020年

10月

12日

月

あの日の新宿と展覧会「世界の友だちへ」

あの日の新宿

新宿高島屋での展覧会でうけたまわったオーダー納品が完了しました。長らくお待たせしました。(正確にいうと1点だけ後発納品があります)

2月、横浜元町での個展は、暗雲が立ち込めはじめた中、無事に終了。その後、東京に緊急事態宣言が敷かれました。都市移動の制限が解除されるか否かのタイミングでの新宿高島屋での展覧会。正直、制作していても落ち着かず、いっそうのこと延期になればいいのになんて、弱気な思いも湧きました。モチベーションを保つのがむつかしかったことを、思い出します。

高島屋をはじめ、新宿の百貨店が次々と臨時休館する前日くらいだったでしょうか。展示中の作家を応援しに行きたくて、新宿に降り立ちました。人もクルマもいないスカスカの甲州街道の赤信号が、こんなにも長いと感じたことはありませんでした。雑踏、そして色が消された鼠色のアスファルトが、ピカピカに光って見え、東京オリンピックの旗が虚しくはためきます。本来ならば、世界からの旅行客を迎え入れる街として、ごった返していたのだろう。封鎖された高速バスターミナルには、スーツケースのゴロゴロ音は皆無。その代わり、南口のアスファルトの泣き声が聞こえたような気がしました。不気味な新宿でした。

心おちつかせて、心おだやかに

制作中、精神的に揺れ動いたのは、感染の恐怖ではなく、こんな不安である世の中で「お客様の心をどのように誘導すればよいのか」ということでした。気に入ったらアマゾンでポチすればいい品物ではありません。

すでにたくさんのうつわを持っているはずです。なかったら生きるのに困るというものでもないでしょう。でも、こんな時だからこそ、心おどるような、感動する本を読んだあとのような、そんな心の奥に入ってゆけるうつわを全国に届けたい。それがコッチョリーノの本望でした。全身全霊で土に向かっているのに「今回はコロナですから来なくていいですよ」はあんまりだなあと。

「心おちつかせて」や「心おだやかに」という流れを吹き込みたい。どうすればいいんだろう?と、制作しながらその方法ばかり考えていました。

東京の底力

開催者、そしてお客様にも手数がかかってしまう「電話オーダー受け付け」を強行してしまった理由はそこにありました。

移動が叶わない、人混みを自粛しなければならない、持病をお持ちのかた、さまざまな不安、嘆きが少しでも和らげばいいなと思って行いました。結果、泣いて喜んでくださるかた、医療や保育関係者、休みなく働くかた、仕事を失われたかた、様々な人の緊張した表情が緩む瞬間を拝見しました。大袈裟に聞こえるかもしれないけれど、ああこれ奇跡!と思うようなことがたくさん起こりました。

やってよかったなと思いますが、反省もたくさんあります。この数ヶ月で、展覧会の主催者やギャラリーのご経験は膨らみました。東京の底力を見せてくださいました。今後は、さらに良い方法で、ギャラリーやお客様に、もっと地球に寄り添っていきたいなと思っています。

世界の友だちへ

SNSやブログで作品の説明はしているけれど、お客様の食生活に至るまでの喜びや悩みまで聞いて、それにお応えするのがコッチョリーノの仕事なのかもしれないと、改めて思いました。わたしは、普段の生活においては、しっかりしてない代表者です。けれど、家族そして世界の友だちを尊んでいます。旅の情景と憧れをいつも抱えています。うつわがおまけの「助言者」になれたらいいな。『未来のうつわ』へのアプローチって、本来そこが大切なのかもしれないのです。

お待ちいただいたみなさま、今回はお会いできなかったみなさま、いつも応援してくださっているみなさま、どうもありがとうございました。この記事のトップに置いた写真の作品タイトルは『世界の友だち』といいます。今回は出品していませんでしたが、なぜか複数名のかたが、会場に飛び込んできて「あの作品がどうしても欲しい」とおっしゃいました。わたしたちは、自然と求めているのです。友だちは数ではありません。心の片隅にいるかいないかくらいでもいいと思っています。

地球に逆らわず流れてゆく方法を、これからも考えて、モノやコトに落としていきたいと思っています。「世界の友だちへ」また会いましょう!

2020年

10月

04日

日

ご納品開始!

猛進すぎる、狂ってると言われますがいいんです。

陶芸道とっくに下山の獣道なんだから。

※オーダー品のご納品は、制作や窯たきの関係上、ご納品は順不同です。ご了承ください。

2020年

9月

14日

月

9月のイチジク −現在オーダー制作中−

9月のイチジク「セッテンブリーニ」

展覧会の終了後、ごぶさたしています。

季節ははらひれほと、夏から秋へ変わってしまいました。

みなさま、甘く熟されたでしょうか。

イタリアでは夏の強い太陽をあびて、8月末から9月の晩期に食べる熟した甘いイチジクを「セッテンブリーニ」(セッテンブレ: 9月)と言うんだよと、カラブリアの家族が庭に満ち満ちるイチジクの実を、もぎりながら教えてくれました。今ごろ濃密な芳香を放ったイチジクが、採りきれず大地に落ちているのだろうな。

参考記事 I FICHI, UN TOCCO DI DOLCEZZA A OGNI PIATTO

花火が咲くころ

日本の、特に東京の夏は、なんだか不発な花火のようで。

恒例のイタリア「旅する土鍋」はご多分にもれずできなかったので、ご注文作品の制作を、暑さに耐えながらコツコツと。さすがに夏の制作はきついですね。

ようやく涼しくなってきたので、窯たきの準備として、絵付けに入りました。うれしい悲鳴として、数量がかなりあるので、注文順で仕上がらないことをご了承ください。悩ましいのは、この先の焼成ですべてが成功するとは限らない真実も受け止めてくださいませ。10月初旬、もしくは中旬くらいまでにはなんとか。

今年は、独立工房20周年でしたが、おとなしく過ごします。不発な花火、いつかまたみなさまとお会いしてドンと打ち上げましょう!あと10年先にドンとまとめてでもいいかしら。湿気ないようにしなくてはね。夏のおつかれ、ご自愛ください。

かしこ

コッチョリーノ 我妻珠美

2020年

6月

14日

日

展覧会のお知らせ

「食を楽しむ vol.3」

我妻珠美・五十嵐貴子 陶展

2020年6月17日〜23日

新宿高島屋10階

10:30-19:30(時間短縮営業)

03-5361-1111(新宿高島屋 代表)

いかがお過ごしだったでしょうか。

みちくさ枝折。

道に咲く花がないときも、道に生える草を探す。

そんな3ヶ月ちょっとを過ごしていました。

世界を震撼させるウィルスは、2月の横浜元町での個展にはじまり、5月の蓼科でのグループ展を攻撃し、もうすぐ始まる新宿高島屋での展覧会に、不気味にも道をひらいた。開催するのかされないのか、最後まで標識が見えず、なかなかお知らせできませんでした。(外出したくなる気持ちを抑えるべく控えていました)

さて、東京アラートも解除となり、本格的に開催決定。マスク着用や社会的距離をとるための策など、条件はありますが、展覧会は以下の通りです。

今回、我妻珠美は、写真や動画などでも作品をご紹介しやすいように、ご好評いただいております「定番作品」をメイン展開する予定です。みなさまの無理のない移動を顧慮し、全国よりお電話などでお買い求めいただけるよう模索中です。まいにち使える土鍋の使用感やサイズ感がわかるよう「うごくカタログ」として『まいにち土鍋』を発信してゆきます。くすぐるようなBGMや、うつわのかすれる音は、動画だからこそ。

料理の動画ではありません。「料理のうつわ」動画です。

お時間あるときに、どうぞご覧ください。

2020年

4月

16日

木

春をよそおう「おからピッツァ」

もう10年以上前になりますが、子どもの学校で「大豆」を深く研究する課題があって、自宅でお豆腐をつくる実験をなんどもくりかえしていたことがありました。固まるお豆腐の量より、おから生産量のほうが多いことに驚きながら毎日お豆腐をつくっていました。おからの消費が追いつかないほどで、もちろん白和えはヘビロテ、その他につくったのが、このおからピッツァです。

ふつうの生地のように膨らみませんが、モチっとした食感に味わいがあります。

トッピングもヘルシーに、山梨の野菜ボックスの中に入っていた有機ほうれん草と花わざびをトッピング。ほうれん草の赤い根っこ部分もみじん切りにしてパラパラと。

長年ご愛顧いただいているコッチョリーノの「ピザ皿」(またの名はケーキ皿)で。

うつわ職人のなんちゃってレシピ

※メインの仕事はうつわ職人なのでいつも適当な分量、分数でつくっているので「なんちゃってレシピ」は自分のためのおぼえがきのようなものです。

材料A

おから(100g)

地粉(200g)

砂糖(大さじ1)

塩(小さじ1)

材料B

豆乳(150g)

オリーブオイル(大さじ1)

材料C

トマトソース(ピューレなど)

アンチョビ(あれば)

チーズなどトッピング具材

仕上げのオリーブオイル

➀ 材料Aを混ぜる。

➁ 1に生地の加減をみながら豆乳を加える。

➂ 2の生地にくぼみをつくりオリーブオイルを流してこねる。

➁ 1時間ほど生地をねかせる。

➂ 生地を薄く伸ばしてトマトソースをぬり、アンチョビやチーズなど、お好みの具材をトッピング。

➃ 200℃に余熱したオーブンで15分焼く。(オーブントースターでも可)

【ほうれん草と花わさびピッツァ】

トマトソース、チーズだけ乗せた生地をオーブンで焼き、仕上がり時間5分前に葉物トッピングをして、再度5分オーブンで加熱。仕上げにオリーブオイルをかけて完成。

2020年

4月

14日

火

春をよそおう「行者にんにくのポタージュ」

北海道から行者にんにくが届く季節になりました。しょうゆ漬けも好きですが、横山アディナさんのレシピでつくる「春のポタージュ」が毎春の楽しみなので、今年も、初物はこのポタージュです。

ネギ属の山菜であり、ネギのうまみと絡みと苦味が全部あわさった贅沢な旨味。逆をいえば、独特の臭気があるわけで、アイヌの民間信仰として興味ふかい話が書いてありました。天然痘などの伝染病が流行した際、村の入り口に行者にんにくを掲げ、病魔の退散を願ったということです。

山にこもる行者が滋養強壮のために食べたけれど、滋養が強くて禁葷食(きんくんしょく)とされたとか。春の山菜でデトックス効果を期待しつつ、このご時世だからこそ滋養をつけつつ、アイヌ民族のまじないも信じたいですね。

数年前に入手した横山アディナさんのレシピ本「キレイの国 東欧のおばあちゃんが教えてくれた野菜でつくる美人スープ」を折り目がつくほど参考にしています。それもあって去年は東欧に土鍋視察の旅に出たわけです。今年は旅もキャンセルしましたが、その分また東欧料理の本を読んでいます。

アディナさんのレシピなのでつくりかたの詳細は割愛しますが、わたしが使用した材料と参考動画をどうぞ。土鍋コッチョリーノで炒め、煮て、温めてそのまま食卓へ。渋めのグレーの新作土鍋でつくりました。

使用材料(オリジナルレシピとは異なります)

行者にんにく

タマネギ

長ネギ

オリーブオイル

熱湯

塩

こしょう

たっぷりめのオリーブオイルで具材がやわらかくなるまで炒めます。

熱湯を加えてさらに1時間ほど煮込んだあと、フープロ(or ミキサーやブレンダー)にかけ、土鍋に再度もどして温めながら塩こしょうで味を整えます。オリジナルレシピにはありませんでしたが、最後に魚醤をたらして仕上げました。

2020年

4月

13日

月

米粉ミルクのかぶシチュー

山梨から有機野菜を送ってもらい続けること17年間。最初は、若いご夫婦の挑戦への応援という気持ちではじめました。当時、息子は物ごころついてきた3歳。東京のまんなかにいながら、農業や環境にも興味を持ったこと、何より野菜好きになったことには感謝しかありません。

春一号の箱には、まん丸、つやつや、大きな真珠のようなかぶが入っていたので、ありがたくいただきたきました。素材の味がひきたつように、いつもよりゴロッと大きめに切って、さっぱりしたミルクスープに仕立てました。土鍋ひとつでつくれる米粉でとろみをつけるミルクシチューです。

毎回、言い訳している「うつわ職人のなんちゃってレシピ」ですが、今日はもっとラフにいきます!料理のプロではないので、材料をヒントに、ご自由にアレンジきかせてつくってください。

★印は、必要な量によって倍数にするくらいの参考量にしてください。

しつこくも毎回お伝えしたいのは「土鍋でつくって食卓に運べますよ」(調理器具と盛りつけのうつわが一緒なので手間が省けますよ)、もしくは「土鍋で温めてうつわとして食べられますよ」(洗いものが減り環境にやさしいですよ)というようなことです。それではボナペティート!

<材料A>

かぶ

新にんじん

新玉ねぎ

ベーコン

コーン(缶詰)

月桂樹の葉

<材料B>

水(★1カップ)

ブイオン(★ひとかけ)

<材料C>

牛乳(★1カップ)

米粉(★大2〜3)

<材料D>

塩、こしょう、あれば魚醤

➀ 材料Aの野菜を串切り、ベーコンはサイコロ状にして土鍋で炒める。

➁ ➀に材料Bと塩を適量入れて野菜がやわらかくなるまで煮る。

➂ ➁に混ぜ合わせた材料Cを加えて、かきませる。

➃ 塩こしょうとで味を整え、あれば魚醤をたらす。

2020年

4月

12日

日

陶箱のうつわでアボカドタマゴ

「陶箱のうつわ」でアボカドタマゴを焼きました。

アボカドは半分に切り、種を取り、そこにタマゴの黄身を入れて、ようじで(家人はお箸で)プツンと穴を開けます。「箱のうつわ」にクッキングシートまたはアルミホイルを敷いて250℃のオーブンで10分(オーブントースターや魚グリルでもできます!)焼きます。残っていた生ハムをのせて粉チーズをふってみましたが、もちろんそれがなくても十分おいしいです。

あ、残った卵白は捨てないでくださいね。おみおつけやスープ、お菓子づくりに使ってください。

早起きすると「復活祭のおめでとう!」のメッセージがイタリアの友人から届いており、師匠の元気な笑顔も見ることができました。文字の羅列はいつも通りですが、ビックリマークや絵文字で伝えることのできないものだからこそ、互いを労い、念じるように返信します。わたしは信者でありませんが、郷にいれば郷の文化を、客観的に見ることができ、お祝いのの気持ちを送ることができます。

近く迫る展示がいくつかあるけれど、ひとつひとつ、冷静に考えています。身銭を削って放浪していたので、土鍋を持って世界をまわる「旅する土鍋」資金ポテンシャルは落ちてしまうかもしれないけれど、情熱だけは残る、コッチョリーノの土鍋のように、余熱で動こう。相変わらず群れをなすのは不得意だけど、人やモノに寄りそって、余熱を働かせようと思っています。

まずは、それらを助けてくれていた師匠や友に復活祭のおめでとうを言うくらいしかできません、

月のように少しずつかけても、いつかふくらみまた満月になるのだろうと思います。そして、世界はタマゴのように儚いけれど、エネルギーが加わればかたまり、時にとろりとあなたをうっとりさせる神通力かもしれなくて。

2020年

4月

09日

木

春をまっていた土鍋「たけのこごはん」

2月初旬の展覧会が、なんだか遠いむかしのように感じてしまうのは、全世界がおそれあわてているからでしょうか。少し前に待っていた春のことが、風となる。

そんな中でも「はるのうつわ展」でおひろめした新作土鍋は、我が家での登場を待っていました。この新作で春のたけのこを茹でようと思っていました。これから、この新作は土鍋コッチョリーノのアイテムに仲間入りすることになりそうです。

水は3ℓ入ります。これから、どんな用途に便利かどうか、他の土鍋アイテム同様に、ご紹介してゆけたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。

職人のなんちゃってレシピ

土鍋でたけのこの灰汁抜き

◉土鍋コッチョリーノ(深鍋3ℓサイズ)

かなり大きなたけのこでした。

硬い皮をむき、穂先を斜め切りして、縦に包丁を入れて、火の通りをよくします。

たけのこに米ぬかと鷹の爪をまぶし、3ℓの水が入る土鍋に、2ℓの水を入れて1時間半ほど茹でました。ぬか入りの湯が吹きこぼれそうになるので、菜箸を置いておきます。箸が泡をつぶして、吹きこぼれを一時的に防止するそうなので、それに気づいたら弱火にします。

串が通るようになったら火を消して、そのまま冷まします。保存方法はいろいろあるようですが、わたしは冷めたたけのこを食べられる柔らかさまでむいて、そのまま茹で汁のなかに沈めて冷暗な場所で保存2〜3日の間に食べます。

土鍋でたけのこごはん

◉土鍋コッチョリーノ (深鍋3ℓサイズ)

材料A

洗い米(2合)

たけのこ(イチョウ切り180g)

材料B

出汁 (300ml)

しょうゆ(大2.5)

みりん(大2.5)

材料C

木の芽(粗きざみ)

➀ 土鍋に材料Aを入れ、材料Bを加えて静かにぐるっとかき混ぜる。

➁ 中火5〜10分で沸騰したら、弱火で13〜15分。10分ほど蒸す。

➂ あれば木の芽を添えて完成。

※おこげは、炊きたてより冷めてからのほうがはがれやすいので、少し辛抱しておいしいおこげは最後にどうぞ!焦げついた土鍋は、焦げ部分に重曹をまき、水を入れて沸騰させる。冷めるまで待ってスポンジで洗います。

2020年

4月

07日

火

おみおつけアレンジ「米粉のすいとん」

前回のすいとんから、今回は米粉でつくった「米粉のすいとん」です。

すいとんといえば「小麦粉」と水を練ったものですが、米粉でつくるとさっぱり、つるんとした食感になります。白玉粉で、白玉団子をつくる動作とまったく同じ。

残ったおみおつけがあるから食べよう!(でもごはんがないや)なんていうときに、ひとり分だけ米粉のすいとんをつくります。一人分だけ(大さじ4だけ/約36g※)つくるような時は、まな板やのし棒も用意せず、粘土あそびのように手のひらでクルクルします。おもしろい!

※もっと食べたい時は増やしてくださいね。

米粉は小麦粉より粘り気が少ないので、丸い形でなく、うどんのような細い棒状にして落としました。火の通りも早いです。

米粉とは

米粉とは、うるち米やもち米を粉にしたもの。

上新粉:うるち米を精白→水洗い→乾燥→挽く

白玉粉:もち米を精米→水挽き→沈殿したものを乾燥

もち粉:もち米を精白、水洗い→乾燥→挽く

団子粉:うるち米ともち米を精米→水挽き→沈殿したものを乾燥

(おみおつけ一杯分に入れる分量)

米粉 大さじ4

水 大さじ4(少しずつ入れて様子をみる)

※大さじ1:水(15g) 小麦粉(9g)

➀ 米粉と水を練って、白玉団子くらいの量にささっとまるめておく。

➁ あたためた汁に、➀を紐状にして落とす。(動画参照)

➂ 弱火で3分、火を消して余熱で2分で完成。

2020年

4月

05日

日

トマトスープの洋風すいとん

トマトスープからの「アレンジ2」です。

ごはん炊き忘れた!とか、主食を別にとるまででもないけれど、ちょっとボリューム加えたいときに、すいとん(Wikipedia)便利です。江戸時代から、すいとん専門屋台などもあったと書いてありますが、神田で関東大震災を経験した祖母も、東京でよく食べたすいとんの話をしてくれたものです。地方により様々な魅力ある汁に入れるすいとん料理も興味深い!

「なんちゃってレシピ」では、トマトスープに合うよう、イタリアのおいもと小麦粉でつくるニョッキの発想から、風味として粉チーズを和えています。

職人のなんちゃってレシピ

◉土鍋コッチョリーノ(1合炊きサイズ)でつくる場合

原型トマトスープ🍅

+トマトピューレを足し塩で味整える。

(インスタントでも可)

<すいとん材料>

小麦粉(大4/12g)

水(大4/60cc)

塩(少々)

粉チーズ

➀ 小麦粉と水、塩を手で練って、7個分に分ける。

➁ ➀をまるめて真ん中をやさしく指でつぶす。

➂ ➁に粉チーズを振りかけておく。

➃ 温めたスープに➂を落とし蓋して弱火3分。

➄ 火を消して余熱調理5分。

ちょっとグルテン取りすぎたかなと思った時は、米粉のすいとんがおすすめです。

次回は米粉のすいとんを紹介します!

2020年

4月

03日

金

ふろふきトマトスープのおじや

前の記事に書いた「ふろふきトマトスープ」からのおじやです。なにもむつかしいことはひとつもなく、ただ「スープを少し残しておいてね」と書きました。それは、とっておきのおじやをつくるためです。

この数年、土鍋の利点に、作者のわたし自身そうとう感激しているのですが。

そのひとつに余熱調理による水分蒸発の調整がうまく利くということ。土の特長として、鍋の本体と蓋、ともにまんべんなく伝熱するので、早めに火を消して余熱でごはんの水分や野菜の水分を、焦がすことなく飛ばせるのです。

そんな余熱調理をうまく使ったおじやです。

トマトスープについてはこちら→🍅

うつわ職人のなんちゃってレシピ

●ミニ土鍋(1合炊きサイズ)

トマトスープ 🍅

炊いたごはん(または冷や飯)

ブイヨン(1/3 かけ)

月桂樹の葉(ローリエ)

粉チーズ(お好みで)

タマゴ(1個)

塩・こしょう(お好みで)

➀ 月桂樹の葉を入れてトマトスープを土鍋で温め、

ブイヨンと残りごはんを入れて煮込む。

➁ ➀に粉チーズを入れ、タマゴをわり落とし、

蓋して弱火2〜3分。

➂ 火を消し、蓋をしたままタマゴが半熟になるまで

数分蒸らす。

➃ 米が水分を適度に吸い、タマゴが半熟になったら完成。

➄ お好みでこしょうをふって。

※昆布だしで仕立てたトマトスープにはオリーブオイル、

ローズマリーの香りが効いているので、ブイヨンはお好みで。

塩だけでもよいでしょう。

2020年

4月

02日

木

明日葉のおみおつけ

春の東京野草

小笠原産の明日葉(アシタバ)。温暖な太平洋沿岸に自生する植物。成長力が強いので、摘んでも明日また新芽が出るということから「明日葉」。江戸時代の文献には、薬草として紹介されているそうです。春の野草のおきまり「アク」と「ニガミ」がほどよくて。味の印象とは違い、柔くて繊細な葉っぱですが、味には強めのパンチがあるので、油との相性が良いようにも思います。天ぷらや炒め物はもちろん、本来の味を堪能できるおひたしも大好き。

つらつら書いたけど、今回は、東京野草のおみおつけに!

近所で買ったとっておきの「がんもどき」があるので、それと一緒に。

うつわ職人のなんちゃってレシピ

明日葉(食べやすい大きさに切る)

がんもどき(食べやすい大きさに切る)

花エビ(あみエビ)

味噌

➀ 水と花エビを入れ出汁をとる(我が家は入れっぱなし)

➁ 明日葉とがんもどきを入れて煮たったら火を止めて味噌をとく。

※土鍋は余熱調理ができるので、味噌をとく前に火をとめます。

※明日葉のアクが気になる場合は、別の鍋に水と塩を入れ沸騰させ、さっとゆがき、水で色止めして、ギュッと水分を絞ってから使います。

2020年

4月

01日

水

まるごとふろふきトマトスープ

熊本の春のトマト。塩分が多い土地で育てるから塩トマトと言ったかな。そのままでもとっても甘いのに、過分に熟してしまった!

イタリアのマルケ州の台所で、悪くいえば腐る手前、良くいえば完熟トマトでつくったスープを思い出し、そこで、ミニ土鍋にまるごとトマトを入れて、ひとりぶんの「ふろふきトマトスープ」をつくることにしました。ミニ土鍋でグツグツ煮て、そのまま食べられる。簡単だし、調味料の分量も適当に。コツはひとつだけ。スープを残しておいて、残ったごはんを入れる楽しみを残しておいてください。

うつわ職人のなんちゃってレシピ

まるごとふろふきトマトスープ

【材料A】

熟したトマト(1個)

昆布 (約10㎝カットしたもの1枚)

水 (8ぶんめ)

ローズマリー(または月桂樹)

【材料B】

塩 (適量)

オリーブオイル(適量)

粉チーズ(適量)